|

■ 龙虎凤等动物形佩

■ 虎形玉佩

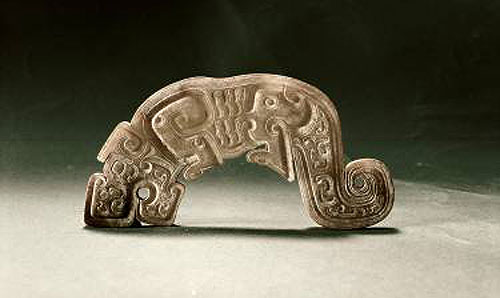

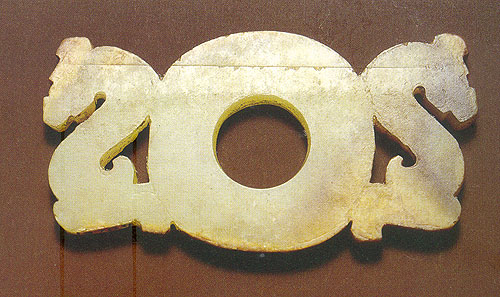

虎形玉佩 春秋

长14.6、厚0.4厘米

1978年河南淅川下寺1号墓出土

河南博物院藏

玉组佩中的物件。同样的玉虎佩该墓还有一件,系采用同一块玉料做成,所以颜色、形体完全相同。这对玉虎佩的口、尾处有两孔可以穿系,很明显是作为玉组佩中的挂件对称使用的。该佩虎呈弓形,前后肢均卷缩与躯干连成一气,粗壮的尾部与弓背反向卷起,至末端渐细成涡状纹,收缩的形体仿佛蕴含有丰富的生命能量。虎背上有一处微妙的曲线处理,将虎这一野性动物的体态特征极为生动地刻画出来,粗细阴刻线纹的搭配形成华美的装饰效果,刻工极为精细,为迄今所知春秋玉器中不可多得的佳作。虎在古代象征威猛,有除“五毒”、压邪之意。

玉虎 春秋晚期 河南淅川下寺二号楚墓出土

玉虎 春秋晚期 河南淅川下寺三号楚墓出土

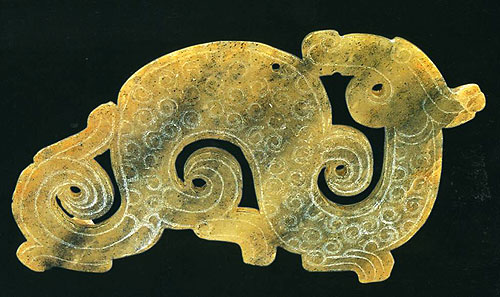

虎形玉佩

春秋

长14.6、宽4.4厘米

河南省淅川县下寺出土,现藏于河南博物院。

玉兽 春秋晚期 河南淅川下寺三号楚墓出土

玉虎形佩 战国早期 湖北随县曾侯乙墓出土

■ 龙形玉佩

龙形佩是楚国组合玉佩的主件,常成对出土。楚墓中出现的透雕龙形佩,以曲身回首和双首的S 形为主,蜷曲飞动的轮廓,镂空技法与浮雕的起伏面,结合精细的线条刻画,是楚墓龙佩的主要特征。这种蜷身飞动的透雕龙佩作为组玉佩的主件,往往下缀两三组玉串饰。龙形佩加入到组玉佩中,是组玉佩的新特色,它说明组玉佩不单纯用于装饰,而且融进了龙崇拜的内容。

透雕龙形玉佩

战国

长16.6、宽4.5、厚0.5厘米

湖北荆州熊家冢出土

荆州博物馆藏

此件玉龙佩,龙张口、回首、弓身、卷尾,素面无纹,碾琢粗糙,似属尚未完工之物。

玉龙形佩 战国早期 湖北随县曾侯乙墓出土

龙形玉佩

战国早期

上:长11.6、宽6.5、厚0.3厘米

下:长11.6、宽6.8、厚0.5厘米

湖北随县曾侯乙墓出土

现藏于湖北省博物馆

龙形玉佩

战国早期

长9.2、宽5.6、厚0.5厘米

湖北随县曾侯乙墓出土

现藏于湖北省博物馆

龙形玉佩

战国早期

长9、宽7.1、厚0.4厘米

湖北随县曾侯乙墓出土

现藏于湖北省博物馆

战国晚期 湖南澧县新洲一号墓出土

战国晚期 湖南澧县新洲一号墓出土

玉龙形佩 战国晚期 湖北江陵望山二号墓出土

龙形玉佩

战国中期

长13.2、宽6、厚0.5厘米

湖北省江陵县望山3号墓出土

现藏于湖北省博物馆

玉龙

战国晚期

河南淮阳平粮台16号楚墓出土

玉龙

战国

长19、宽1厘米

河南省洛阳市唐宫路战国墓出土

现藏于洛阳博物馆

龙形玉佩

战国

长8.2、宽4.5、厚0.5厘米

湖北省荆州市纪南镇雨台山出土

现藏于荆州博物馆

龙形玉佩

战国

左:长10.3、宽8.6、厚0.5厘米

右:长10.6、宽8.6、厚0.6厘米

湖北省荆州市纪南镇雨台村范家坡出土

现藏于荆州博物馆

龙形玉佩

战国

长16.5、宽9.4、厚0.5厘米

湖北省荆州市纪南镇雨台村范家坡出土

现藏于荆州博物馆

龙形玉佩

战国

长13、宽2.5、厚0.3厘米

湖北省荆州市纪南镇雨台村范家坡出土

现藏于荆州博物馆

龙形玉佩

战国

长12.5、宽2.6、厚0.5厘米

河南省叶县旧县出土

现藏于河南博物院

镂空龙纹佩 战国晚期 安徽长丰杨公2号楚墓出土

镂空龙凤纹佩 战国晚期 安徽长丰杨公八号墓出土

镂空龙凤纹佩 战国晚期 安徽长丰杨公2号楚墓出土

玉双龙佩 战国中期 河南信阳长台关一号楚墓出土

双龙形玉佩

战国早期

长5.9、宽4.2、厚0.5厘米

湖北随县曾侯乙墓出土

现藏于湖北省博物馆

龙形玉佩 战国早期

长12.1、宽4.9、厚0.3厘米

湖北随县曾侯乙墓出土

现藏于湖北省博物馆

透雕双龙形玉佩 战国

长11.3、宽6.6、厚0.4厘米

湖北荆州熊家冢出土

荆州博物馆藏

玉佩扁平,略呈长方形,整体透雕蟠曲相对的连体双龙,龙身相连处有一小的玉璧。此佩形制就是战国玉器中以环或璧为中心边缘附连二龙造型玉佩的变形,即璧变小而龙体变大。

龙璧佩具有吉祥寓意,古时以璧之圆喻天,并以璧礼天神;而龙被认为是一种上可升天、下可入地的神物,是沟通天地的使者。龙把礼天的璧带入天国,就可以祈求天神保佑人间百姓,以求物质生活的安定和精神生活的愉悦。

战国早期 湖北随县曾侯乙墓出土

龙形玉佩

战国早期

长5.8、宽3.8、厚0.3厘米

湖北省江陵县九店44号墓出土

现藏于湖北省文物考古研究所

龙形玉佩 战国

长5.6、宽3.2、厚0.4厘米

湖北省荆州市纪南镇雨台山出土

现藏于荆州博物馆

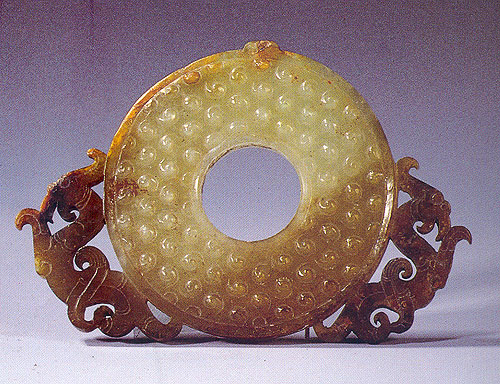

■ 玉璧与龙形玉佩

玉璧与龙形玉佩 战国

玉龙长18、宽13、厚0.5厘米

玉璧直径21.6、厚0.7厘米

1966年湖北江陵县望山2号墓出土

湖北省博物馆藏

组玉佩中的物件。龙形玉佩和谷纹璧共两对,是用一整块玉料划开后分别制成。它们是组玉佩两边对称的挂件。组合时龙形佩在上,玉璧在下。龙躯和璧面均饰云纹。龙形佩和玉璧组合在一起寓意天神佑护与赐祥。

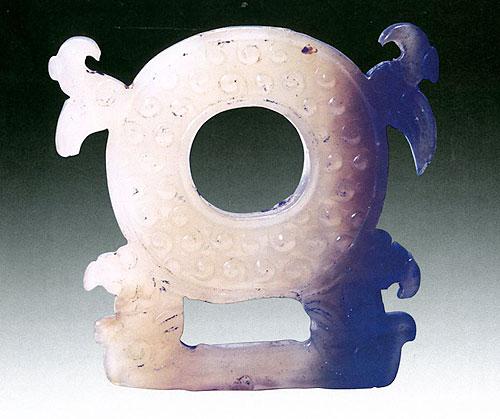

出廓龙形玉璧 战国早期

直径7.5、孔径2.9、兽长4.2、厚0.5厘米

湖北省当阳市李家凹子13号墓出土

现藏于宜昌博物馆

双龙形玉璧 战国

长5.9、宽4.7、厚0.2厘米

河南省洛阳市西工区出土

现藏于洛阳博物馆

■ 人物龙形玉佩

战国

通长11.8、宽8.0、厚0.3厘米

荆州熊家冢墓出土

荆州博物馆藏

玉佩由一人一龙组成,龙身多次盘卷,透雕成一条盘旋飞舞的龙形,龙体上碾琢云纹。龙尾之上站立一人,手扶龙身。此佩的主题与长沙出土的《人物御龙帛画》、《人物龙凤帛画》一样,应是一件寄托死者灵魂飘游升天的祝祷。腾空而起的龙具有一种向上的动势,寓示着死者随龙导引升天时的情形;而下方的侧立人物则反映出一种跟随的特征。可以说这是一件为死者祈天求佑的具有丰富含义的佩饰。

■ 凤鸟座璧形玉佩

战国

高3.4、宽3.2厘米

河南淮阳市平粮台出土

河南博物院藏

白玉半透明,有茶色沁,质地细润。主体为一正圆形玉璧,上饰谷纹。玉璧两侧各雕一相向的凤鸟,鸟冠、嘴、羽尾皆清晰可见。璧下部为相背伏卧的连尾凤鸟,承托玉璧,双凤连尾处有一穿孔,可以单独佩戴,亦可作为组玉佩的挂件。凤是先民对灵物崇拜的产物,是鸟中之王,是吉祥幸福的象征。在楚人眼里,凤是通天的神鸟,只有得到它的引导,人的灵魂才能飞登九天,周游八极。凤又是先祖的化身,它无处不在,鸣扬灵动,华贵伟岸。故楚人出于政治、精神的需要,尊凤爱凤,并将其渗透到生活的各个方面,制造出大量以凤为造型的器物。

■ 双凤纹玉璧

双凤纹玉璧 战国中期

■ 鱼形玉佩

鱼形玉佩 春秋晚期

长7、宽1.3、厚0.4厘米

湖北省郧县肖家河出土

现藏于十堰市博物馆

鱼形玉佩 战国早期

两端距6.6、身宽1.8厘米

湖北随县曾侯乙墓出土

现藏于湖北省博物馆

■ 鹿形玉饰

鹿形玉饰

战国

长5.9、高1.2厘米

湖北省江陵县雨台山出土

现藏于湖北省文物考古研究所

■ 鸟形玉佩

鸟形玉佩

战国早期

长9.3、宽2.9、厚0.4厘米

湖北随县曾侯乙墓出土

现藏于湖北省博物馆

|