- 中文

- EN

- Français

- 日本語

- 한국어

- 繁體中文

“云”赏经典 面面相 “趣”话瓷俑——晋代青瓷对书俑

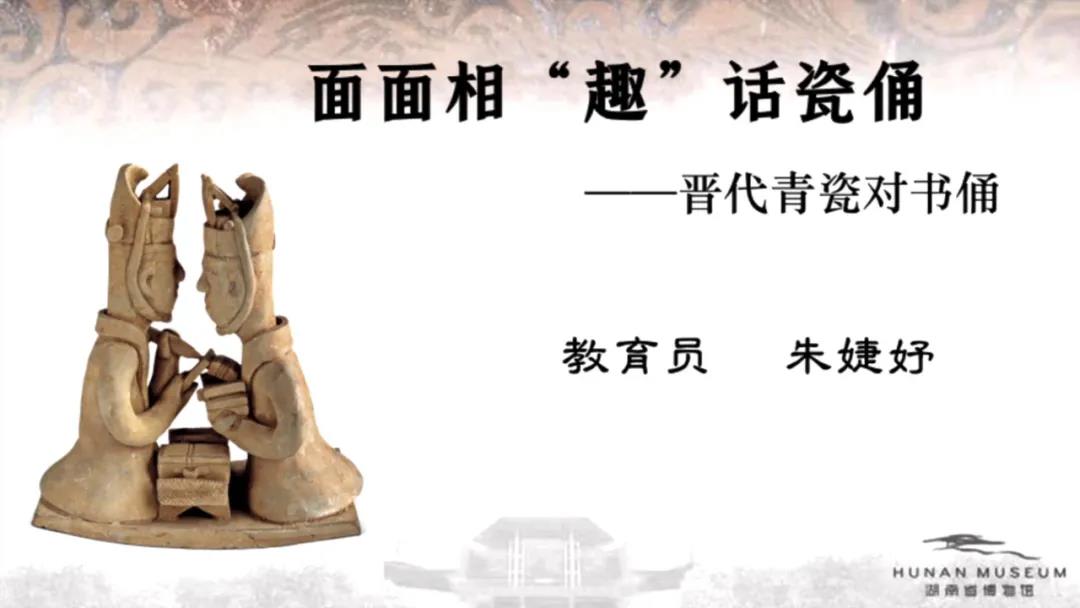

教育员手记 文物名称:青瓷对书俑 材质:陶瓷器 年代:西晋 来源:1958年长沙市金盆岭9号墓出土 尺寸:高17.2厘米,板长15.5厘米,宽7.8厘米

大家好,我是湖南省博物馆的教育员朱婕妤,今天为您讲述的是:面面相“趣”话瓷俑——晋代青瓷对书俑。

在20世纪60年代,考古专家在长沙市郊发现了一批古墓,其中最有研究价值的就是金盆岭9号墓。墓中出土了西晋永宁二年(302年)的纪年砖和以青瓷对书俑为代表的一批瓷质俑,现在您看到的这件对书俑生动再现了古人校对和书写时的情形。

说到“对书”,大家可能感到很陌生,根据俑的衣冠特征和案上的文具,他们就是文献中所记载的校书吏,职业相当于我们今天的文秘。

这件对书俑是捏制后雕刻而成,俑体施有青釉,现在大部分已经脱落了。对书俑头戴进贤冠,衣着长袍,相对跽坐;左边的瓷俑手上拿着笔和竹简,正在书写,右边的瓷俑手上拿着板子,板上放了简册;在两人中间还有一张书案,上面有一件长方形的砚台、四叉的笔架,架上还有两管笔;在案的前端则放了一个书箱。

在西晋以前,文献大多抄写在简牍或者布帛上,抄写过程中很容易出现错误,所以古人非常重视抄写后的校对工作,遵守“不诬古人,不惑来者”的原则,因此就出现了校对这项工作。校对时一旦发现错误,便用刮刀将简牍上的字刮掉,再重新书写。

书案上和两人手中捧持的文房用具为我们再现了当时的场景。

这件对书俑的官服着装大有讲究。东汉以来,校对成为一种正式官职,所以他们穿着的是汉代以来的文官制服,头戴进贤冠,以冠上横梁的多少区分身份的高低,这件对书俑冠上只有一根梁,说明他们的身份较低。可以看出,在西晋时期对“公务员们”的制服有着严格的要求。制服是身份象征,不能僭越。

我们都知道古人的坐姿和我们当下差异很大,这件青瓷对书俑呈现的是跽坐状。关于跽坐还有则小故事,“老而不死,是为贼”这句话相信很多人都听说过,根据《论语》里面记载,孔子的一个老朋友原壤,有次约好了和孔子见面,在屋里坐着等他。结果孔子进门后看到原壤叉开双腿坐着,姿势很不端正。于是孔子看了非常生气,就说了“老而不死,是为贼”,并且边骂还用棍子敲他的腿。可以看出来,非常注重礼仪的古人是很在意对方的坐姿。真正有礼貌的跽坐姿势,应该是臀部放于脚踝上,上身挺直,手放在膝盖上,这种姿势叫正坐。而今天的我们,不仅可以垂足坐、席地坐、盘腿坐,还能“葛优瘫”,比起这两位对书俑是不是轻松不少呢。虽然跪着写字的姿势对今人来说有些不舒服,但是这也使得古人写作时不得不端正姿态,专注于手中的事务学问。