- 中文

- EN

- Français

- 日本語

- 한국어

- 繁體中文

“云”赏经典 湘博教育微课程|“祖先”的面孔——人面纹方鼎

《湘博教育微课程》:湖南人——三湘历史文化陈列篇

第二季 第六课

“祖先”的面孔——人面纹方鼎

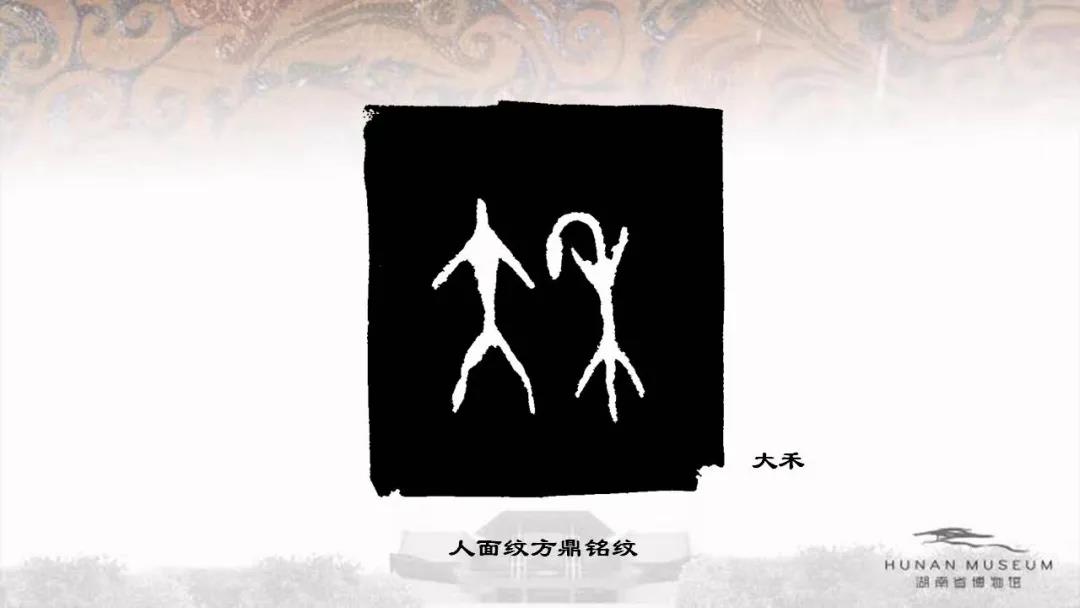

教育员手记 材质:青铜 来源:1959年宁乡县黄材寨子山出土 尺寸:长29.3厘米、宽23.7厘米、高38.5厘米 大家好,我是湖南省博物馆的教育员谢丽丽。今天为您讲述的是《“祖先”的面孔——人面纹方鼎》。 “国之大事,在祀与戎”,在商周时期,祭祀与战争是国家两件最为重要的事,而青铜器是其中常见的工具。我国商周青铜器造型丰富、纹饰精美、铭文典雅,不仅是古文字的重要载体,同时也具有极高的艺术价值。 这件人面纹方鼎,是全国发现的唯一一件以人面为主要纹饰的方鼎,被列入第三批禁止出境文物。器身外表四周都装饰有一个半浮雕人面,这张肃穆的人脸,脸宽而方,双耳肥大,颧骨凸起,眼睛圆睁,鼻梁高耸,宽阔突起的嘴唇,十分醒目。特别的是,在人面的耳朵上、下部装饰有一个呈弯勾状的纹饰,分别代表角和爪。有专家认为这组人面纹有爪而无身,属于传说中“有首无身”的怪神饕餮。古人在青铜器上铸造各种纹饰,以此来沟通神灵,表达敬畏之心,祈求神灵的庇佑。人面纹方鼎运用了反复、对称的装饰手法,将写实与想象相结合,在视觉上给人以强烈的冲击,体现了商周时期古人高超的铸造技艺与独特的审美意识。 此外,这件青铜鼎还有一个名字叫做“大禾人面纹方鼎”,因为在鼎内有铭文“大禾”两字,关于铭文有些学者认为是族徽,有些学者认为是丰收的象征,左边的“大”字呈弓步的人形,右边的“禾”字,像被饱满稻穗压弯的形态,在祭祀中寓意祈求谷物丰收。湖南自古就以农业为本,被称为“鱼米之乡”。水稻是湖南地区最主要的农作物之一,从考古发现看,在湖南道县玉蟾岩遗址就出土了15000年前的稻谷,是目前考古发现最早的人工栽培稻。在古代,温饱问题是极为重要的事,而古人又特别强调人和自然的和谐统一,因此,在祭祀时通过祈求神灵的保佑来祈愿五谷丰登就不足为奇了。 湖南青铜文明兴起于商,盛兴于周,孕育于中原文化母体,成长于南方土壤,其铭文和装饰风格呈现出多元的文化面貌,无论是具象的纹样或者想象的神兽纹样都以夸张的形态表达古人对神明的追崇、对丰收的祈祷、对力量和勇敢的向往。湖南地区商周青铜器的造型、纹饰、铭文特色与先民们的生活息息相关,这件人面纹铜方鼎反映了人们的自然崇拜和宗教信仰,是民族和文化融合的结晶!