- 中文

- EN

- Français

- 日本語

- 한국어

- 繁體中文

打造包容性导览:博物馆吸引英语学习者参观的五大策略

出入场馆的参观者有着多样化的语言背景,在多语言环境普遍的美国尤其如此。以下是在英语学习者参观博物馆时提高其参与度的几点建议。

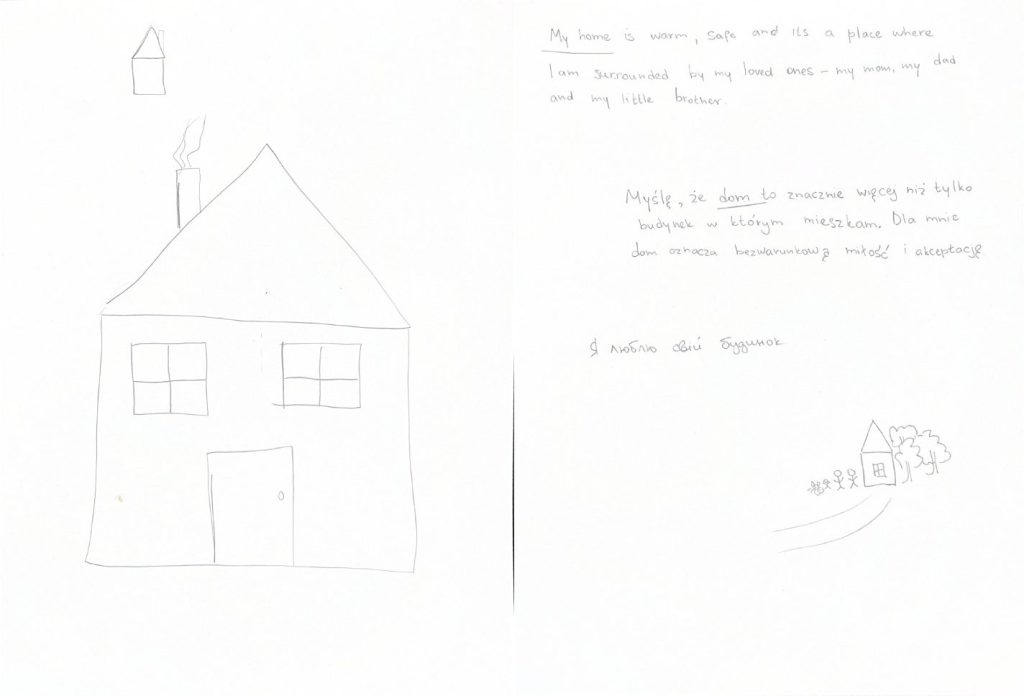

图片来源:尤娜・德兰尼奇尼科娃。

如果说在大型艺术博物馆工作教会了我什么,那就是参观群体在文化和语言方面的多样性实在出人意料。作为一名本身带有浓重口音的博物馆教育工作者,我更倾向于主动出击,先向参观团提问:“在场有人会说英语之外的其他语言吗?”大家的回答总能带我开启一场名副其实的“环球语言之旅”:从西班牙语、阿拉伯语,到阿姆哈拉语、乌克兰语、约鲁巴语和他加禄语。

作为公共服务机构,博物馆欢迎使用各种母语的参观者。其中有的是来旅游的国际游客,有的是初来乍到仍在学习主流语言的新移民,还有一些可能在本国出生,却在不同的文化和语言环境中长大。尤其在美国,每五人中就有一人在家中使用非英语的语言,因此在公共项目规划中必须考虑英语学习者的需求,以营造具有包容性与归属感的氛围。

但没有哪家博物馆的团队有足够资源聘请能覆盖所有语言的双语教育工作者,那我们该如何顾及这些英语学习者呢?当遇到参观团中多数人是英语流利者,却有一两人还在学习英语这种常见情况时,又该怎么应对呢?作为一名掌握四门语言、拥有语言学学位且成年后移民美国的从业者,多年来我一直在钻研这个问题,并总结出了一套技巧和策略,旨在为正在学习英语的参观者打造具有包容性且富有吸引力的展厅体验。

在本文中,我将结合自身经验分享五个关键技巧,示例将以K-12学生(译者注:即美国基础教育阶段学生)为例,因为这是我接触最多的群体。不过,我认为这些策略适用于任何年龄段及任何类型的公共项目。与通用设计原则相一致,这些方法旨在打造包容友好的环境,以接纳所有参观者——不仅包括使用非英语语言的人,也包括有着不同学习风格或对博物馆主题熟悉程度各异的人。

1.提供清晰指令

在给出指令时——无论是回应导览的提问,还是展厅内需遵守的规则——都应力求简明直接。过程中不妨大胆借助手势,大多数手势具有通用性,在不同文化和语言环境中都有着相近的含义,但也有某些手势存在文化差异,需要格外注意。

尽量避免使用习语或口语表达,因为尚未在美国学校长期生活的学生可能并不理解“walking feet”(直译:走路的脚步,译者注:不奔跑)或“levels zero or one”(直译:零级或一级,译者注:保持安静或低声交谈)”这类说法。应从字面意义解释指令内容,并通过动作示范让参观群体直观理解要求。

用肢体动作示范主要指令:放低音量、双手不触碰展品、禁止奔跑。

图片来源:尤娜·德兰尼奇尼科娃(Yuna Dranichnikova)。

2.提供多元回应方式(并保持耐心!)

让参观者自主选择回应导览提问的方式。例如,可让参观者用任意语言写下想法、绘制草图、自行静思,或者与邻近参观者轻声进行小组讨论。

鼓励参观群体从容回应,并在参观计划中预留出这段等待时间。英语学习者可能需要额外的时间理解问题、组织答案,并将想法翻译成英语后再作回应。

注意文化差异可能对回应产生的影响。在某些文化中,长时间沉默被视为尊重与欣赏的表现,或是整理思绪的机会,而在美国的常规观念中,沉默常让人感到不适或被解读为缺乏参与度与兴趣。提问与回应的情况亦然:根据不同的文化规范,提问可能会受到鼓励,也可能会遭人反感。需充分考虑这些差异,并在项目规划中预留出额外时间供参观者思考与回应。

部分参观者倾向于通过绘画来回应提问,另一些则更擅长通过文字表达想法。我们也鼓励参观者使用偏好的语言进行书写。

图片来源:尤娜·德兰尼奇尼科娃。

3.强化核心词汇

不必顾虑在活动中多次重复关键信息点。即便某个词汇或概念对您而言浅显易懂、耳熟能详,对参观者来说也可能是全新的内容。介绍核心术语(如艺术风格、艺术运动或材料类型)时,务必给出其定义。若该词汇对英语学习者而言是新词,他们可借助您的解释理解其含义,并将其与自己母语中的对应词汇建立关联。

除了有效传递活动内容,这也不失为一个学习词汇的良机。例如,我直到27岁才学会“kite”(风筝)这个词,因为我成长过程中一直用另一种语言称呼风筝。

4.详细解释背景语境

有时,在不同语言和文化环境中长大的人,可能无法理解那些在美国被视作常识的历史事件、人物或潮流相关的指代。所以切勿想当然地预设背景信息已被广泛知晓——相反,应花时间将相关背景简洁明了地阐述清楚。

即便部分参观者已熟悉相关主题,提供这样的背景框架也能巩固其学习效果,确保所有人都能跟上节奏。我发现,相较于跳过背景介绍,简要概述时代背景、涉及的核心人物或文化意义,更能提高英语学习者的参与度,让他们产生更深刻的见解。

5.慎用流行文化指代

电视剧、名人、俚语或其他流行文化现象相关的指代很容易脱口而出。但这类随意的指代,可能因涉及英语学习者不熟悉的背景信息,无意中为他们造成理解障碍。

例如,我曾负责一个展出大型紫色恐龙雕像的展览。同事们反复提到“巴尼”(Barney)这个名字,我却完全不明所指。即便现在对美国著名儿童角色有了更多了解,我依然认为流行文化指代的排他性远大于普适性——因为这可能限制参观者产生参与感和归属感的机会。

与处理其他背景信息时一样,应当尽量避免假定大家拥有共同的文化认知,也避免使用带有特定文化内容的例子或类比。与其随口引用特定文化相关内容,不如试着询问参观群体之前是否见过类似的事物。这样做既能开启丰富的对话,又不会无意中疏远来自不同文化和语言背景的参观者。

(杨静 译自美国博物馆协会网站)