【新闻】“世纪动脉 万里茶道——九省(区)茶文物联展”在湖南博物院开展

3月21日上午,由国家文物局指导,万里茶道联合申遗办及福建、江西、安徽、湖南、湖北、河南、山西、河北、内蒙古九省(区)文物局联合主办的“世纪动脉 万里茶道——九省(区)茶文物联展”在湖南博物院艺术大厅开幕。 万里茶道联合申遗办主任段天玲,湖南省文化和旅游厅党组副书记、副厅长、省文物局局长陈远平,湖南博物院党委书记、院长段晓明及沿线九省(区)文化和旅游厅(文物局)、博物馆(院)、文博机构,中南大学、湖南大学、湖南师范大学的领导、专家、教授等近百人出席开幕式。

17世纪至20世纪初,中国茶叶经福建、江西、安徽、湖南、湖北、河南、山西、河北、内蒙古九省(区),销往蒙古、俄罗斯和欧洲其他国家,干线总长14000余公里,因而被称为“万里茶道”。 “万里茶道”是继“丝绸之路”后在亚欧大陆兴起的又一条重要国际商贸通道,也是一条重要的文化线路,深刻影响了沿途各地的商业、文化及生活方式。2013年习近平主席访问俄罗斯时,在莫斯科国际关系学院的演讲中特别指出,“万里茶道”是连通中俄两国的“世纪动脉”。2019年3月,“万里茶道”被国家文物局正式列入《中国世界文化遗产预备名单》。作为“一带一路”倡议的重要组成部分,“万里茶道”所承载的历史人文信息彰显了独特的文化价值。 本次展览汇聚了16家文博单位的300余件文物,通过“茶的故乡”“茶播万里”“文化之路”“联合申遗”四个部分,从中国韵味到西式风情,为观众再现了那段车水马龙、茶传万里的贸易之路。

第一部分“茶的故乡”讲述了中国茶叶的发展历史与深厚的茶文化。中国是茶叶的故乡,也是世界上最早发现并食用茶叶的国家。上至宫廷贵族,下至市井民间,茶在重要仪式、商业贸易、文人雅集、日常生活里占据不可或缺的地位,长期的积淀酝酿出雅俗共赏的中国茶文化。随着海上丝绸之路和明清边销茶的兴盛,中国茶文化逐步走向世界,作为中华民族物质文明和精神文明的双重硕果,融入各地人民的生活中。

第二部分“茶播万里”为观众展现了万里茶道沿线外销茶的种植、加工、集散与运输,再现了那段绵绵不绝的贸易之路。万里茶道从中国南方茶产区出发,经水陆交替运输北上,经汉口、张家口集散转运,经过库伦(今蒙古共和国首都乌兰巴托),至清代中俄边境的通商口岸城市恰克图,销往西伯利亚、莫斯科、圣彼得堡和欧洲其他国家,干线总长14000余公里。万里茶道沟通了亚洲大陆南北方向农耕文明和草原游牧文明的核心区域,并延伸至中亚和东欧地区,见证了中国茶叶在国际贸易中的兴盛。

第三部分“文化之路”凸显了万里茶道作为东西方文明交流互鉴通道的重要性。中外茶商们在武夷山、安化、婺源、羊楼洞等地种植、收购、加工茶叶,在汉口、赊店、张家口等运输节点设立商号、会馆,在归化、库伦、恰克图等地建立店铺、货栈。商队带着茶叶、布匹、绸缎、陶瓷器等中国货物出发,带回了皮毛、药材、干果、工艺品等俄蒙商品。万里茶道成为沟通中原农耕文明和草原游牧文明的桥梁,促进了两大文明区域的物质文化交流。

第四部分“联合申遗”则回顾了万里茶道申遗历程,强调了跨国申遗的重大意义。万里茶道是“一带一路”的重要组成部分,这条延续了300年的茶道所遗留下来的文化遗产,见证了历史上茶道沿线文化交流和贸易的繁荣,带动了中西方思想文化的交流。万里茶道在境外线路上,与蒙古国提出的“草原之路”基本重合,与俄罗斯历史上的“西伯利亚通道”也基本一致,在中、蒙、俄三国文化交流与合作中具有天然的优势。开展万里茶道文化遗产资源调查、研究、保护及申遗工作,对于整合万里茶道沿线九省与茶道相关的文化遗产资源,促进中、蒙、俄三国全方位战略合作,都具有十分重要的现实意义。

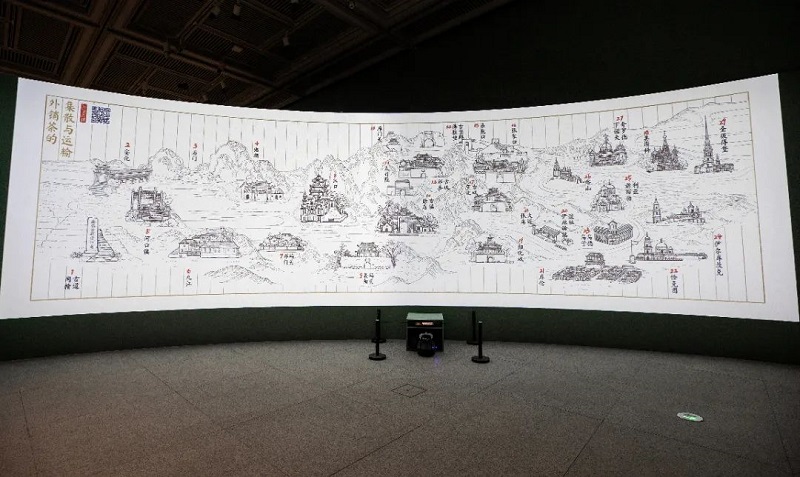

为了让观众进一步感受展览的独特魅力,增进互动体验,此次展览设置了数字互动体验区。万里茶道的贸易过程分为生产、集散、外销三大环节,由沿线各个城市、集镇、村落共同支撑,以人力、船运、驼队、铁路接力实现了这一完整的茶叶贸易过程。为更好地满足观众对于茶叶贸易路线的具象联想,展厅内的投影互动体验区设计了多投影融合的互动画卷数字展示《外销茶的集散与运输》,以增强观众的参观体验。观众可通过感应移动屏幕上的虚拟画笔,选择感兴趣的路线节点,进一步了解知识信息,同时也可以联动手机,扫描二维码获取更多知识。

展览自2023年3月21日起至2023年5月7日在湖南博物院一楼特展二厅面向公众免费开放,观众可登录湖南博物院官网、官方微信公众号、支付宝小程序预约门票。