中国的人物画较山水、花鸟画出现更早,其中的道释画、风俗画、历史故事画我们今天看来都非常有意思。我馆所藏的人物题材的扇面虽作者名不见经传,但绘制精美,足以让我们去追忆典故、感受生活。

清 王剑秋 螺蛳壳里做道场图

纸本 横37厘米 纵17.3 厘米

王剑秋,生卒年不详,原名王崶,号彛湖外史,活动于晚清。善人物、山水。

“螺蛳壳里做道场”一语今人常用其引申义——在狭窄简陋处做成复杂的场面和事情,其本意和来历却少有人知,此图则生动的讲述了这个典故。公元1142年,抗金名将岳飞父子在风波亭遇害后,狱卒隗顺冒险将岳飞等人遗体埋在螺蛳壳堆里。原来,钱塘门外有不少穷人靠螺蛳为生,废弃的螺蛳壳在河边积得很厚。20年后沉冤得雪,宋孝宗重金寻访得知岳飞等人的遗骨掩埋地,择黄道吉日将骸骨迁葬在栖霞岭。为超度亡灵,又请了120个和尚到原葬地做全堂水陆道场。临安的百姓痛恨奸贼,敬仰忠臣,听说朝廷为岳飞等人做道场,便成群结队至原葬地祭拜。途中,人们相互询问:“今天究竟在哪儿做道场?”知道的人便说:“螺蛳壳里做道场。”于是,这句话便传开了。

此图描绘的重心在临安的百姓,男女老幼汇集到钱塘江边,观望着对岸螺丝壳里的道场。所绘人物众多,且神态各异,树木、桥梁、草庐、小舟穿插其中,繁而不乱,构图精心,显示了作者不凡的画功。

清 喻唐 红袖添香夜读书图

绢本 横12.1厘米 纵10厘米

此帧团扇描绘了绿树翠竹掩映的窗棂里一位年轻的读书人正在倚桌读书的场景,桌上一柄红烛,一个小香炉,旁边有一位婉约的女子正往香炉填香。红袖添香夜读书,这是多少读书人艳羡的事情,所绘如此直白,大可一饱眼福。

清女诗人席佩兰的《寿简斋先生》中写道:“绿衣捧砚催题卷,红袖添香伴读书。”画题“红袖添香夜读书”约由此衍化而来。

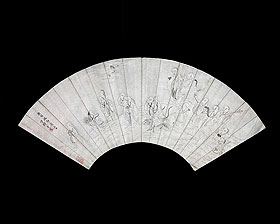

清 宣释 十八罗汉图

纸本 横35厘米 纵17 厘米

此扇面所绘为十八罗汉,落款“宣释手制”。“宣释”当为宣扬佛法之意,作者自取宣释之名,可能对佛教文化深感兴趣,此罗汉图在他手下可谓生动传神。十八个人物在扇面上布局得宜,神态、动作都富有变化,整体感佳。

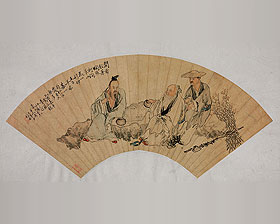

清 任又亭 对弈图

纸本 横33厘米 纵17 厘米

古代文人历来推崇琴棋书画四艺,抚琴、对弈的场景在中国画中也时有出现。此扇面所绘即是两位老者在石凳上下棋的场景,左者举棋欲下,右者手已伸入一边的棋盒,两人仪态不似凡胎,角逐悠然。旁边有一樵夫观棋,他的斧头已从木柄上脱落,试想这盘棋该是下了多久……

作者的题诗为我们揭开了谜团,题诗援引的青藤老人(徐渭)咏衢州烂柯山的名篇:“闲看数着烂樵柯,涧草山花一刹那。五百年来棋一局,仙家岁月也无多。”柯,古意即指斧头。徐渭爱好围棋,也因听闻烂柯山有个“山中方七日,世上已千年”的典故亲到山中游历,因偶遇柯山寺院的两位老者在大石洞前下棋取乐,仿佛再现当年王质观仙弈棋的场景,有感而写下了这首诗。据《列仙全传》记载:“王质,晋时衢州人,入山伐木,至石室见二位老者弈棋,便置斧旁观。老人与之食,似枣核,吮其汁便解饥渴。后老人与质曰:‘尔来已久,可归矣’,王质取斧,柄已尽烂。遂归家,已历数百年。亲人无复存世,后入山得道。”综上可知,此幅扇面所绘樵夫即是王质,从其略探向前的身姿、目不转睛的神情可知他确实是一位投入的观棋者。

此人物图虽技法有未到之处,如手部的处理略显僵硬,但以意取胜,将仙人对弈引人入胜的场景表现出来。而徐渭的诗句也为画面增添了几分韵致与余味。

2006-2012

2006-2012