|

第五讲 华丽精致的妆饰

5.2 梳妆与发饰

楚人十分重视仪容装饰,梳理和装饰头发更是日常生活的重要内容。他们不仅将头发梳理得洁净无尘、丝丝相现,还编结各种发髻以美化自己。

5.2.1 梳与篦

楚人梳理头发的用具为梳和篦,以梳梳理头发,以篦去发垢。篦的齿比梳的齿细密。其制作材料以竹木为主,尤以木料最常见。东周时期的木质梳篦,楚地发现的数量最多。造型多上圆下方形似马蹄。梳/篦总称为“栉”。古代还有专门从事篦发、梳髻及开脸的美容匠人叫“栉工”。栉之用途在于使头发丝缕不紊,因而常以之比喻治理天下的才干。如西汉傅咸《栉赋》就说:“大才治世犹栉之理发也。理发不可无栉,治世不可无才。”栉一般与其他梳妆用具一起放在梳妆盒内。

湖南长沙浏城桥一号墓出土的木梳(战国)

湖南长沙烈士公园三号墓出土的木篦(战国)

5.2.2 梳妆盒

梳妆盒又称“奁[lián]具”,是用来盛放梳妆、面饰用品如梳篦、笄[jī]钗之类的妆具。

“晓起花红映面旁,画眉对镜理云妆”。楚人蓄发,黎明即起,首先得将长发梳理整齐,或束簪或加帻[zé]冠,这是一种日常的礼仪行为。汉代以后奁具多出自女性墓葬,“奁”字渐成表示女性之词。

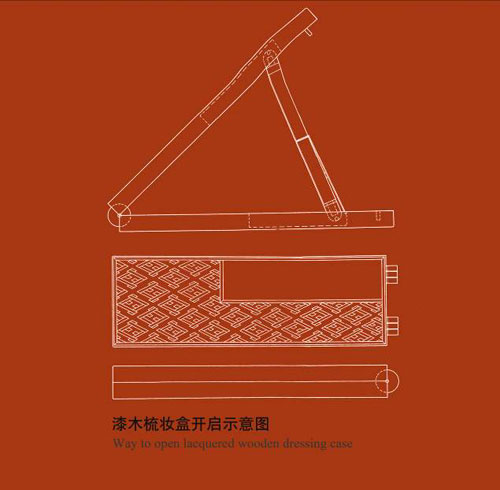

湖北九连墩一号墓出土的便携式漆木梳妆盒(含铜镜、削刀、木篦)(战国)

便携式漆木梳妆盒开启示意图

5.2.3 铜镜

铜镜是中国古代一种重要的照面饰容用器,又叫鉴或照子。远古时期,人们只能借助自然界水的反光作用来观察自己的容貌,后世陶鉴、铜鉴都有盛水鉴容的功用。铜镜发明后,人们有了专门的照面用具,且携带方便。

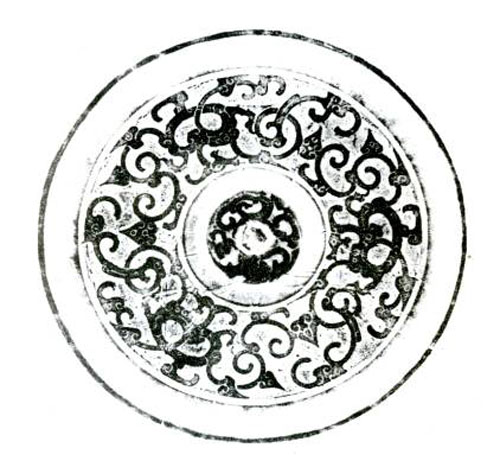

楚人对铜镜十分喜爱,楚式镜数量多、制作精细、纹饰富于变化。山字纹镜和蟠龙纹镜是其风格的典型代表。图中五山纹铜镜是迄今所见最大的楚镜。

湖南怀化辰溪电厂出土的五山纹铜镜(战国)

湖南长沙月亮山出土的龙纹铜镜(战国)

龙纹铜镜拓片

顾恺之《女史箴图》(东晋)中对镜梳妆场景

湖北江陵马山一号楚墓出土的凤鸟花卉纹绣镜囊(战国)

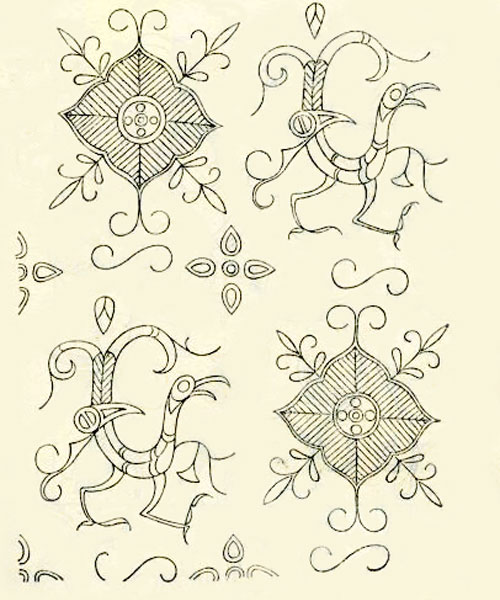

镜囊上的凤鸟花卉纹线描图

镜囊即装铜镜的袋子,以保护镜面不被磨损。该镜衣圆形,夹层,凤鸟花卉纹绣红棕绢面,深黄绢里,条纹锦缘。出土时内放蟠螭纹铜镜一面。其面料刺绣主题纹饰为凤鸟、莲叶、莲蓬。凤鸟尾高卷、亭亭玉立,引颈欲鸣,表现出清新自由、轻松活泼的感觉。莲在古代又叫芙蓉、水芙蓉。中国早在三千多年即有栽培。史载吴王夫差曾在他的离宫为宠妃西施赏荷而修筑“玩花池”。莲也是楚人心目中崇高圣洁的象征,故《离骚》云:“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。”战国时期,楚国意识形态领域空前活跃,个性张扬,崇尚浪漫情怀。凤鸟花卉纹反映了一种新的生活观念与艺术观念,是活跃升腾的精神力量的形象体现。

5.2.4 发式

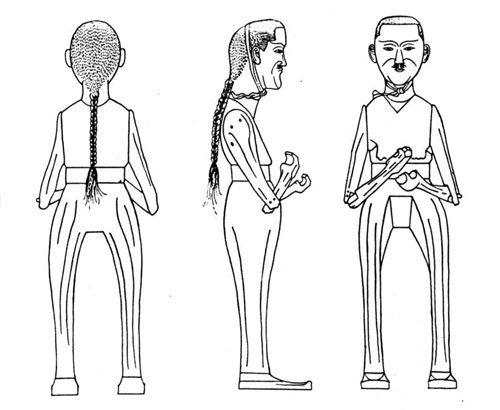

据考古资料发现,楚人发式主要有五种:自然下垂式;长辫式;脑后挽髻式;垂髻;偏髻。

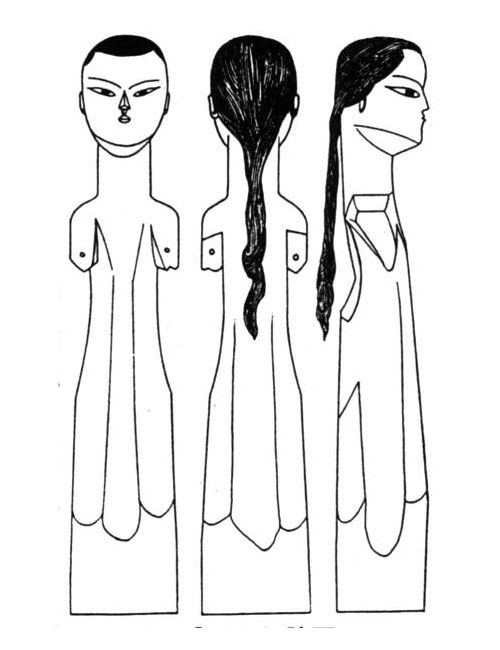

自然下垂式:将长发于颈后结束,自然下垂。江陵马山一号墓的2号木俑头上的长发梳向脑后,用带束成一支,下端自然松开下垂,头发并未加以编结。

湖北江陵马山一号楚墓出土的木俑(战国)

湖北江陵马山一号楚墓出土的木俑(战国)

长辫式:长发在脑后梳拢,并编结成长辫自然下垂腰间。这种发式见于荆门包山二号楚墓出土的木俑。

湖北荆门包山二号楚墓出土的木俑(战国)

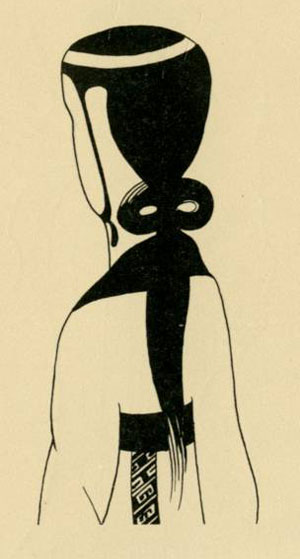

脑后挽髻式:脑后挽譬,长沙陈家大山楚墓出土的人物龙凤帛画上的女子便是这种发式。长发在脑后部挽成的譬用丝带扎紧,使之向后突出,未端略向上翘。

湖南长沙陈家大山楚墓出土的《人物龙凤帛画》(局部)(战国)

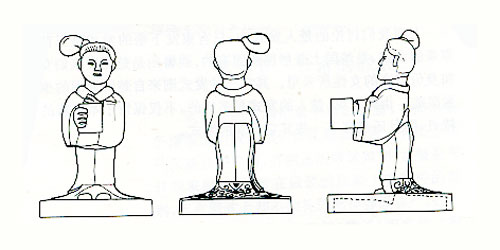

垂髻式:将头发梳向脑后,编成为一束,在发束的下半段较膨大。长沙马王堆一号汉墓出土的舞俑和着衣女侍俑即为此发式。

湖南长沙楚墓出土的着曲裾袍木俑(战国)

偏髻式:湖北荆门包山二号楚墓的持灯铜俑作此发式,其头发梳向头的右上角,行成一束,然后挽向外突出的高髻。

湖北荆门包山二号楚墓出土的持灯俑(战国)

5.2.5 假发、香膏

《诗经》有“副笄六珈jiā”之说。“副”即为假发。“珈”则是指发笄下的金玉垂饰。从西周开始假发即为首饰,湖北包山二号楚墓和长沙杨家湾六号墓都出土过假发。

香膏则是涂发的发膏。王夫之《楚辞通释》:“芳泽香膏以涂发”。

湖南长沙马王堆一号汉墓出土的假发(西汉)

返回顶部 → |