華盛頓地區博物館女館長訪談錄

華盛頓地區最負盛名的博物館女館長聚集在國際女性博物館,她們的年齡跨越四個時代,她們的職業軌迹各不相同。她們在瑞士、卡塔爾和無數的大城市或小城鎮工作過,甚至還包括南半球和種族隔離的南方。

這十三位博物館女館長領導了華盛頓區最有名的一些博物館,她們的經曆各不相同,但是其中的九個人卻有一個相同點,那就是她們所在博物館的前任館長都是男性,其餘的四位中有兩位分别是兩個機構的創始館長,另外兩位女館長的前任也是女性,包括國際女性博物館(National Museum of Women in the Arts)的館長Susan Fisher Sterling,她告訴我們:“我們的館長一向是女性。”

近幾十年來,女性在博物館領域從事各項工作,包括策展人、籌款專員及新聞秘書等,但更多的女性開始從事博物館館長一職。美國博物館聯盟調查顯示,2012年的時候57%的美國博物館館長是女性。在華盛頓特區,差不多有一半的博物館和曆史古迹的館長是女性,她們中的很多人在這一地區或在國内享有盛名的博物館中任職館長,這其中包括國家肖像博物館(National Portrait Gallery)、大屠殺紀念館(the Holocaust Memorial Museum)及菲利普斯博物館(the Phillips Collection),最近六年中, 華盛頓地區最負盛名的五個博物館都迎來了女館長。

Peggy Loar,科科倫藝術館過渡館長。她對于女性領導的觀點:我認為女性與男性管理方式不同,女性更加平和而且知道如何平衡處理一些問題,我感覺女性更具有幽默感。

Susan Fisher Sterling,國際女性博物館館長。當提到工作與生活的平衡時,她說:“我注意到現在早餐比晚餐更重要,很多女性可能晚上沒時間在家吃飯。”

華盛頓特區作為美國博物館的中心地帶,有這麼多的女性管理大型博物館讓很多人都非常吃驚。事實上,我們采訪的女館長們自己也非常驚訝她們的人數會達到兩位數。 “真的有這麼多女館長嗎?”史密森基金會美國藝術博物館(Smithsonian American Art Museum and the Renwick Gallery)的館長Elizabeth Broun問道。 Kreeger博物館的創始館長Judy Greenberg說:“我不認為華盛頓的市民們知道這裡有這麼多的女博物館館長,其實讓觀衆們知道這一點是非常重要的,我不知道還有哪個城市會有更多的女館長。”

雖然這些數據看起來非常樂觀,但在盈利機構存在的問題在博物館中也在所難免。雖然更多的館長都是女性,但是她們并不在管理那些運營資金最多、參觀人數最多、或者是工資最高的博物館。 “在三十三座運營資金超過兩千萬的博物館中,隻有五個博物館是由女性領導的。”國家非洲藝術館(National Museum of African Art)的Johnnetta Cole館長指出,“我們應該認為時代進步了嗎?是的。我們應該認為取得勝利了嗎?不是的。”

女性從事領導者一職已經屢見不鮮,在商學院的案例學習中或是蓋帝圖像中都不乏這樣的案例。博物館館長中女性的比例要高于美國社會商業或政治領域中女性領導者的比例,而這所帶來的影響也很明顯,每年華盛頓的博物館都要接待超過三千五百萬名觀衆,這些國内的和國際的觀衆會通過博物館的展覽和教育活動來感受到這種影響。

當然了,人們如何看待性别問題各有不同。每個館長對于“女館長”這個名詞的理解也不盡相同。有些女性通過不懈的努力終于在80年代跻身高層,而另一些人認為性别從來沒有成為她們職業生涯的障礙,甚至根本就沒怎麼考慮這個問題。有些館長喜愛“女館長”這個稱謂,另一些人認為專業知識、籌款能力及管理大型機構的能力與性别無關,她們中的很多人回憶說,導師對她們的影響和保持家庭與事業的平衡仍然是至關重要的。這些女性通往領導者的道路各不相同,而對于未來的展望也是大相徑庭。

達到這一步

Elizabeth Broun史密森基金會美國藝術博物館館長,談到關于博物館的薪酬瓶頸,她認為:“在博物館工作感覺就像爬梯子一樣,越往上層就越像一個會員制的俱樂部,隻有通過邀請才能參加,但是我對未來的變化感到樂觀,如果大家都提高重視程度的話,改變會來得更快。

Broun館長回憶她當時面試的情景,1989年,她成為了史密森基金會美國藝術博物館第一位女館長,她是在史密森基金會任職最長的館長。

“當時女館長很少”,她說,當她擔任館長時史密森基金會隻有過兩位女館長。“我當時覺得自己很有自信,但是當我最終得到這個職位時仍然有些吃驚。”她說道,“曾經有人告訴我,雖然我的能力更強一些,但是應該是一個男人來獲得這個職位,因為他負有養家的職責,我應該隻接受教職。”這些在博物館界和學術界熟悉的情景在80年代時發生了變化,當時全國性的潮流要求更多的女館長。通過藝術博物館館長聯盟(Association of Art Museum Director)調查統計, 在藝術類博物館中,25年内女館長的人數增加了250%。如今,有42%的藝術博物館館長聯盟會員為女性。

Dorothy Kosinski,菲利普斯博物館館長,她提到關于領導力的看法:女性成員的增加會帶來新的變化。如果你看史密森基金會的領導層,我們的秘書長是男性,我的上級也是男性,上層還是主要由男性主導的,他們來負責面試雇傭人才。但是,我很感激史密斯基金會在雇傭我的時候沒有考慮那麼多國籍及性别的問題。如果今後能有更多女性加入會更好。

菲利普斯美術館的館長Dorothy Kosinski今年62歲,同時是藝術博物館館長聯盟的董事會成員,談道:“我的職業生涯一直是在做策展人而且我非常享受這個職業,但是過了數年之後,我開始對機構面臨的挑戰和元分析産生濃厚的興趣,我認為,無論是男性還是女性,個人的性格與喜好是最關鍵的,有些人更喜歡領導和創新。”

很多館長都提到費城博物館的館長Anne d’Harnoncourt作為女性在這個領域的先驅人物,她是一個著名的藝術史專家,于1982年開始擔任費城博物館館長一職,又于1997年成為了費城博物館的總裁,直到她2008年去世,她管理着兩億五千萬的運營資金籌集工作及博物館的裝修。

Anne d’Harnoncourt館長的成功影響了很多人,一些館長說她們的職業生涯開始時充滿困難,尤其是那些從學術界開始做起的。今年60歲的國際女性博物館館長Sterling表示,當她在普林斯頓大學學習博士課程時,因害怕别人會輕視她,從來不會帶訂婚戒指去上課。國家非洲藝術館的Cole館長回憶說,她作為一名在30年代出生于佛羅裡達傑克遜維爾的非裔美國人,通向成功的路程充滿荊棘。雖然30年前女性就開始跻身于博物館的領導層,但是一些館長們卻感到了平滞期的到來。

Sara Bloomfield美國大屠殺紀念館館長。談到女性領導時說:“我們可以概論男性或女性的性格特征,但是傑出領導者的品質是不同的,沒有人是完美的,我不認為性别會決定一個領導者的成功。”

Kate Markert,Hillwood博物館館長,談到女性領導者時說:“當我剛工作時,我并沒有考慮太多性别的因素,我們的觀衆主要是女性,這自然決定了女性領導者會更多。”

史密森基金會美國藝術博物館的館長Broun女士談道:“在80年代的時候,社會的潮流是給女性更多機會。但是最近的十幾年中,人們開始覺得這個問題已經解決了,有些人開始擔心女性常常隻在小型和中型博物館任職,而很少突破,大城市的大型博物館館長中往往看不到女性的身影。

最近的十幾年中,在那些最大的博物館中館長的工資已經翻倍,而這些館長基本都是男性,像大都會博物館和國家藝術館的館長工資已經超過了一百萬美元。

未來博物館中心的創始人(Center for the Future of Museums)Elizabeth Merritt談道:“如果你做一個金字塔,把工資最高的放在最上面,那麼你會看見位于塔尖上的基本都是男性。這些也發生過改變,雖然大型博物館裡也看到一些女性館長,但是大部分仍然是男性。”

Julia Marciari-Alexander,Walter Art Museum館長,她談道:“當我聯想到我自己作為女館長及我成長的時代也就是女性解放運動的時代,我在想為什麼當時沒有女性領導風格的出現。關于團隊建設的想法,不知道是不是因為我是女人而且曆史上女性們就是合作處理問題,或是社會了解到團隊合作會更高效地完成工作。”

Doreen Bolger,巴爾的摩藝術博物館館長。她談到博物館高層的挑戰:“我認為我們一直在不斷地改變自己,改變不是一種選擇,而是随時間的變化不斷發生的。博物館今天處于發展的一個很關鍵的時期,我們要考慮如何吸引年輕人參觀博物館,如何吸引他們加入博物館會員或者成為捐款人。”

在全美國前二十個運營資金最高的藝術、自然和科學博物館之中,隻有兩個博物館是由女性領導的,那些參觀人數最多的藝術博物館也面臨相似的問題,在十七個參觀人數最高的博物館中,隻有三個博物館的館長是女性,當然還有名氣的問題。那些最負盛名的博物館,如國家藝術館、現代藝術博物館、芝加哥藝術博物館都不曾有過女館長。

但是也存在佼佼者,Ellen V. Futter是紐約美國自然史博物館的館長(American Museum of Natural History in New York),她正是那些工資超過一百萬美元的館長之一。另外的一個例子是Emily Rafferty女士,她是大都會博物館的董事長,但是大都會從來沒有過女館長。

未來博物館中心的Merritt女士指出:“從我與其他女館長的對話中,我們感覺到在博物館界的這種性别偏見可能是來自于傳統上博物館的董事會都是由年長的白人男性構成,他們更願意雇傭和他們相似的人。”

Rebecca Alban Hoffberger,美國視覺藝術博物館創始館長。當談到女性作為領導人的話題時,她指出:“我認為一個人的性格和精神非常重要。”

49歲的Kim Sajet是國家肖像博物館館長,也認為在管理博物館招聘和财務事宜的董事會中應該多加入女性。Sajet 館長談道:“我合作過的很多董事會都是由男性主導的,我們迫切需要改變的就是吸引更多族裔的和不同家庭背景的人加入董事會。”

少數族裔女性領導

Johnnetta Betsch Cole國家非洲藝術館館長。當談到少數族裔女性從事領導職位的話題時,她指出:“我認為我們還沒有付出足夠的努力,我們可以說‘我們就滿足于現狀吧,時不時總會有一個非白人的少數族裔女性出現,我們必須要堅定努力做出改變。’”

國家非洲藝術館的Cole館長是可口可樂公司的第一位女董事,她也是第一位成為Spelman學院董事長的非裔美國人,她特别提到了這些數據也許會讓一些女性感到樂觀,但卻并不包括所有人。“在我們開始歡呼雀躍之前,我們最好看看那些館長的種族構成,” Cole館長談道,“在藝術博物館聯盟中,隻有五位女性是非白人的少數族裔,我們應該認可女性在藝術和文化機構取得的成就,未來的任務仍然任重而道遠。”Cole館長在職業生涯中非常關注提倡族裔的多元性和領導層的性别平衡 ,她促使史密森協會和藝術博物館館長聯盟更加關注這些問題,她還指出博物館和學校一樣面臨男女平等問題。“如果你去學校的院系之中會看到女性任教的身影,但是看看那些被評為終身教授的比例,女性和男性一樣平等嗎?做同樣的工作女性和男性的工資一樣嗎?相同的問題也存在博物館之中。”

另一個相似問題是來自不同背景的館長會多少影響到博物館的活動和展覽,一些博物館界的人員認為館長背景的多元性可以加入更多元的文化。“人們不可能忘掉自己過去的經曆和情感去開始一個新工作,” Cole館長提到:“我不可能忘掉我作為一位非裔美國人在種族隔離的南方長大的經曆,背景越多元的職工構成越會給博物館帶來更多的創意和活動。”

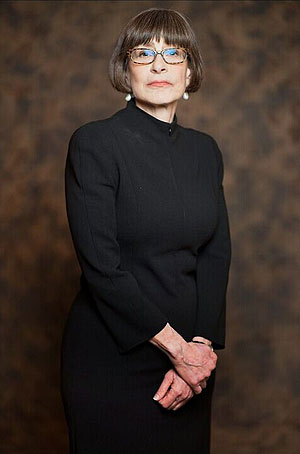

KIM SAJET, 47 國家肖像博物館館長

Judy A. Greenberg ,Kreeger博物館館長。當談到她作為華盛頓地區最早的幾位女館長之一時她說:“我在想1994年當我剛開始擔任館長一職的時候,我是為數不多的幾位女館長之一,當時我沒有想太多,隻是非常想要建好這個博物館,但是當時博物館界無疑是男館長們的世界。”

華盛頓Anacostia社區博物館館長Camille Giraud Akeju指出,她看到女性領導不光影響博物館的展覽,同時也影響了觀衆活動。“我認為我們做觀衆活動的方式在發生改變,” Akeju館長說,“女性往往具有教育的天性,這樣促使與當地社區接觸更加便利。”

但菲利普斯博物館的Kosinski館長卻提出,性别和個人經曆并不應該影響到一個人對于展覽和重要問題的看法。她也提到在很多大型藝術博物館中,策展人策劃展覽擁有很大的權利,館長們也許并沒有過多地加入到觀衆接觸最多的事物的籌劃之中。Kosinski 館長說:“我們館曾經把重點放在拉丁美洲藝術和非洲藝術。雖然我是一個堅定的女權主義者,但是我覺得不可以将焦點隻關注在這一個問題上。”

保持工作生活的平衡

Camille Giraud Akeju ,Anacostia 社區博物館館長。當談到工作與生活平衡時,她說:“女人實在是太厲害了,我們要承擔比男人更多的困難與壓力。大多數我認識的女館長都有家庭和孩子,她們除了管理博物館之外也需要經營自己的家庭。”

現今讨論的女性發展問題經常集中在工作生活平衡這個問題上。這也是雪莉•桑德伯格(Sheryl Sandberg)的著作《前進一步》(Lean in)的主題,很多與盈利或非營利機構的女性領導人相關的著作也提到了這一點。但是桑德伯格最受争議的信條“一個女性的伴侶選擇是她人生最重要的選擇之一”并不對那些單身的工作女性适用。華盛頓Anacostia 社區博物館的館長Camille Giraud Akeju便是其中之一,今年65歲的Akeju館長在來到Anacostia社區博物館前在哈勒姆藝術學院(Harlem School of the Arts in New York)任首席執行官,她同時還是一個單身母親撫養兩個孩子。“我很幸運工作環境允許我帶孩子們到工作單位來,我的兩個孩子年齡相差13個月,因為我女兒經常會替他說話,我的兒子很久都不說話。一天我正在看一個幻燈片展示,這個展示中包括我們單位的名字縮寫ACBAW,他念出了這幾個字母,這是他第一次說話,然後我突然意識到,他們在單位呆的時間是不是太長了。”

Sajet館長有兩個正處于青春期的兒子,她指出養育子女和領導博物館事務的平衡非常重要。不像那些商業公司中的高層,博物館館長不僅需要管理很多員工及大筆運營資金,同時還要提前數年計劃展覽。“我非常幸運我的伴侶很支持我,我們在生育子女前讨論過很多性格角色的問題。”她談道,“但當我回家後經常隻是随便吃點飯,然後繼續工作,很多事情總是需要提前幾步計劃。”

(李雨陽譯自《華盛頓郵報》)