打破壁壘——博物館面臨數字學習的機遇與挑戰(一)

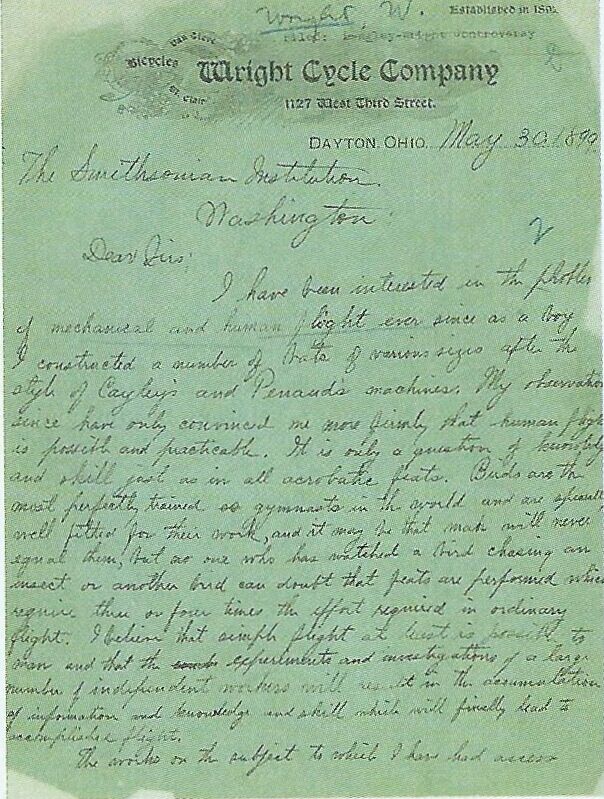

1899年5月30日,一位努力的年輕發明家寫信給史密森博物學院請求幫助:“我是一名飛行器的狂熱愛好者,我有一些關于飛行器的合理構造理論,這并非異想天開。”

後來,威爾伯•萊特收到了一封日期為6月2日的回信,這封信被看作“航空”件,在當時,這已經是非常迅速的回複了。如果萊特在今天提出同樣的請求,他會選擇網上發送,這樣他就可以收到即時的虛拟回複,且可以獲得比其它方式更多更有深度的信息。這樣關于航天建議的提問也不會限于某個具體機構,因為不管是這座博物館還是其它博物館,都願意與公衆分享它們的館藏資源,隻要人們可以在電腦上輸入博物館的網址。以下的諸多博物館機構,包括舊金山迪楊美術館、沃斯堡曆史與科學博物館、阿肯色州本頓維爾市的水晶橋美國藝術博物館,都利用數字資源推動遠程教育,将自身的資源惠及更廣大、更多樣的受衆。

美國博物館協會前任主席福特•貝爾(Ford W. Bell)在9月召開的一個關注博物館數字化改革的國際會議上說:“所有的博物館都應當重新檢視其在公衆教育方面所扮演的角色,不管是在地理社區範圍,還是它們通過遠程手段可以到達的範圍,并且評估如何增強它們的影響力。” 會議由沃斯堡曆史與科學博物館主辦,有200多名專家及思想領袖參會。

威爾伯•萊特那封滿布皺褶、年代久遠的信件如今已成為史密森博物學院的數百萬件在線藏品之一,這是從機械時代到信息時代轉變時期的一件珍貴藏品。它是一個裡程碑,也充當着緊急提醒。史密森博物學院秘書長G.懷恩•克勞夫(G. Wayne Clough)說:“我們還處在此次工業浪潮的起點,它确實會在未來幾十年内主導我們的學習方式,我們将要學會更好地做到這一點。如果你固步自封,想等到木已成舟再行動,那麼為時已晚。”

回首2009年,正是看到博物館數字化的不可避免,克勞夫首先推出了“史密森2.0”,這是一個博物館數字化的首創産品,它具有雙重目的:保護史密森的文物,避免其受損或經受太多的物理操作,同時,拓展與新觀衆的溝通平台,他們可以通過信息渠道進入博物學院的大門。克勞夫說:“史密森的資源是由美國每位納稅者付費提供的,但是你不可能期待每個人每年都能來博物館。所以,補償的方式就是用電子化的方式向公衆傳遞史密森豐富的信息。”

遠程教育并不僅僅意味着提供物件的圖片。博物館還要解釋這些物件,借此觀衆的在線體驗才會增值。因此,史密森開發了藏品元數據庫,克勞夫請矽谷的專家建立了一個項目,讓公衆可以在三天的訪問中解讀物件的細節,4000多名志願者正參與其中。一個好的例子就是,史密森的66000件大黃蜂标本(可能通過電腦看比親眼看要更安全!),每一件标本的圖片都放到了網上,并配有兩個說明标簽。

2014年,2800多萬名觀衆融入了史密森的數字化信息大潮,他們不想置身于淺灘。史密森旗下的美國國家曆史博物館教育與推廣部主管、早期投身于數字技術和遠程教育的嘉裡•科奇歐(Carrie Kotcho)說:“信息的使用不再是問題。你知道事實嗎?你知道年份嗎?你知道名字嗎?你知道這個事件嗎?這些都很重要。為什麼它會發生?它如何與今天的我聯系起來?它與今日美國以及未來美國的發展有什麼樣的關系?”

曆史博物館為K-12年級學生開設的最新課程是慕課(英文MOOCs,“massive open online courses”的簡稱)。其中,《美國曆史中的大英雄》課程已經吸引了4萬多人注冊,有2000人正努力獲得證書。慕課項目因為無法提供學分受到阻礙,但是史密森在一個教師咨詢團隊的幫助下,正朝這個方向努力。科奇歐說:“所有的技術都令人振奮,我們要與最領先的技術齊頭并進。目的在于利用最好的技術滿足受衆的需要。

(待續……)

(劉平/譯自美國博協《博物館》雜志2015年7、8月刊,原作者Jeff Levine)