特展回眸

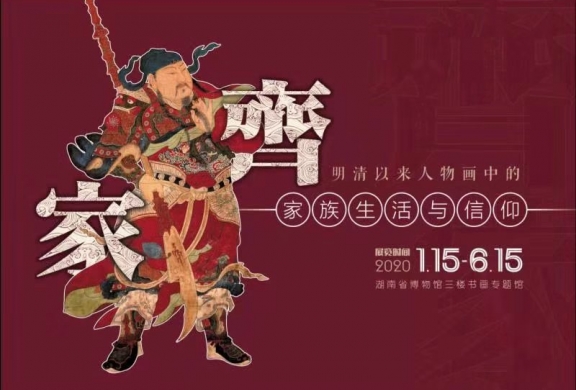

齐家——明清以来人物画中的家族生活与信仰湖南省博物馆三楼专题展厅 2020.01.15 - 2020.06.15 人物画是中国传统绘画的重大画科,比山水、花鸟更早成熟。历代画史在分门别类时往往把它放在最前列,其重要性于此可见。南朝谢赫《古画品录》:“图绘者,莫不明劝诫,著升沉,千载寂寥,披图可鉴”,在早期绘画里,因其特殊的叙事性所赋予的教化功能,人物画的重要地位是其他画科所不能比拟的。宋元以降,文人画兴起并大行其道,山水及花鸟画成为主流,人物画逐渐被边缘化,与之前的辉煌形成强烈反差,以致今天连我们自己都遗忘了中国绘画史中伟大的人物画传统。 人物画发展到明清时期,画史地位固然不再显赫,但其高超的技艺并没有因此衰落,反而保持着极高的水准并继续向前发展。特别是随着中下士人阶层的壮大,家族生活与信仰之形象化表达需求的增长,表现昭穆有序的祖宗画、内外和谐的行乐图、人神共享的吉庆画,以其“成教化、助人伦”“修身、齐家”的社会功能,延伸和普及到中国传统社会的每一个角落,乃至整个东亚文化圈,成为一个引人注目的文化现象。 可以说古人的“修身、齐家”,与今天 “注重家庭、注重家教、注重家风” 的核心价值观是一脉相承的。值此己亥将去、庚子来临,全国人民万家团圆共庆新春佳节之际,湖南省博物馆倾力策划,联合长沙大观文化共同打造,用近60件明清以来的人物画及相关展品,为观众呈上一个有关“家国”的中国传统文化专题展览,期望能为传承优良家风,促进良好民风、社风形成,进而为推动社会和谐与民族进步、国家发展尽绵薄之力。 |

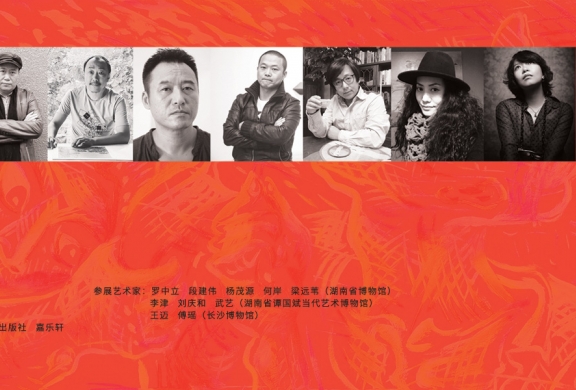

经验与策略——2019第七届“艺术长沙”湖南省博物馆一楼特展一厅、二厅 2019.12.07 - 2020.02.06 2019年12月7日下午14时,经验与策略——2019第七届“艺术长沙”将在湖南省博物馆一楼艺术大厅隆重开幕。 湖南省博物馆自2007年以来连续参与举办了六届“艺术长沙”,今年即将迎来第七届“艺术长沙”,这在中国大型博物馆中可说是一个“非典型性”的文化景观。21世纪的博物馆,身处观念和技术变革的大潮,其功能与使命开始发生重大变化,作为文化中枢的地位正得到不断强调。无论是从时间还是空间的维度来看,博物馆都不再仅仅是“收藏历史”,而是增加了连接现实与未来世界的价值趋向。因此,举办当代艺术展实质上也是一种对博物馆功能、工作边界及其与当代社会关系的探索。本次展览策划从学术与艺术高度结合的定位出发,表面上反映的是历史文物与当代艺术品互为“矛盾”的场域,实质上是探索性的以博物馆承载的厚重历史为基点,探寻时空历史与当代艺术的深刻对话,践行让文物“活起来”、让艺术“融进来”、让观众“走进来”的新策展理念,从而有助于促进文化自信,提升公众文化艺术素养,不断满足人民日益增长的美好生活需要! |

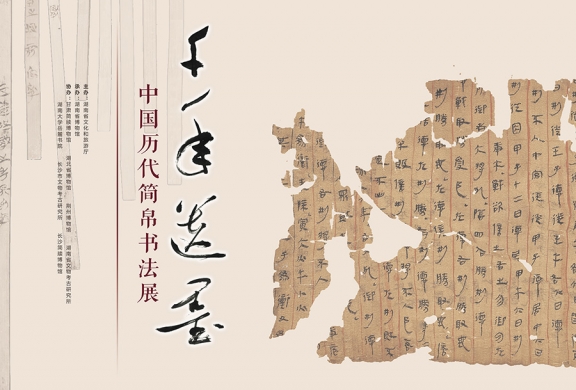

千年遗墨——中国历代简帛书法展湖南省博物馆一楼特展二厅 2019.11.10 - 2019.11.30 书于竹帛,对今人而言是新鲜而陌生的事,我们认识它始于20世纪初的考古发现,但在纸张普及以前却是书手的日常。从已出土的简帛来看,时段跨越战国至魏晋近千年,这一时期恰恰是原有书法体系因墨迹缺失而选用金文、碑刻等代替的时段。清代碑学将“金石气”纳入到书法的审美体系,且不论功过,它对当下的习书者从审美趣味到对于范本的选择,依然发生着深刻的影响。 |

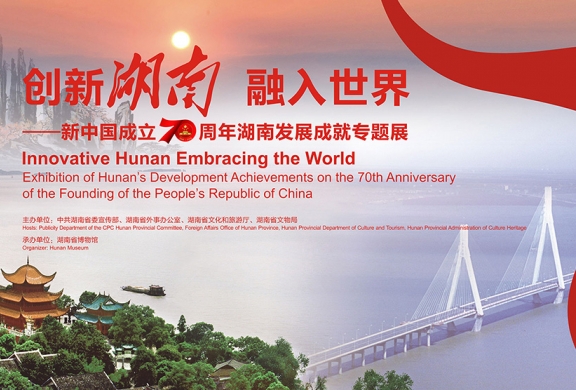

新时代的中国:创新湖南 融入世界——新中国成立70周年湖南发展成就专题展湖南省博物馆一楼艺术大厅 2019.10.01 - 2019.10.31 “创新湖南 融入世界——新中国成立70周年湖南发展成就专题展”是9月12日外交部湖南全球推介活动的主题展览。 |

大爱•大美——徐悲鸿与周令钊、戴泽艺术成就展湖南省博物馆一楼特展一厅、二厅 2019.08.28 - 2019.10.30 徐悲鸿是近现代绘画艺术大师,美术教育家,中央美术学院首任院长。周令钊、戴泽都是由徐悲鸿聘请到中央美院任教,他们始终坚持徐悲鸿开创的艺术教育与艺术创作方向。三位先生为创立中国现代美术教育体系作出了历史性贡献,是20世纪中国美术先驱、中国现代美术教育奠基者。 |

归真——张继陶现代陶艺作品展湖南省博物馆一楼特展一厅 2019.07.10 - 2019.08.08 张继陶,1931年出生于湖南长沙,现定居于台湾。1949年去往台湾,先后毕业于兵工学校和军官外语学校。1976年,师从台湾著名陶艺家林葆家先生学习陶艺,从此便俯首于陶艺创作中。张继陶先生始终遵循师父“陶艺生活美学”的理念,其作品融合“古”与“今”,贯通“美”与“用”,多以中国传统古典器形为基础,结合现代陶瓷的实用技能与造型,搭配独具个人特色的釉彩,充分展现生活创意巧思与文化美学。 |