- 中文

- EN

- Français

- 日本語

- 한국어

- 繁體中文

【新闻】科技考古与文物保护利用湖南省重点实验室取得重要科研进展

近日,由中国科学院南京地质与古生物研究所领衔,科技考古与文物保护利用湖南省重点实验室为第二合作单位,以及中南大学共同撰写的学术论文《列夕动物群:华南早奥陶世新的特异埋葬化石库》(The Liexi fauna: a new Lagerstätte from the Lower Ordovician of South China),刊发于英国《皇家学会会刊B辑》(Proceedings of the Royal Society B)上。该刊物是英国皇家学会所创系列期刊杂志中的旗舰杂志,至今已有百年历史,同时被“科学引文索引”(SCI)和“自然指数期刊”(NI)收录,该刊物主要刊发与生命科学相关的重要研究成果。

此论文研究契机源于,2020年湘西的化石爱好者在湘西永顺县列夕乡附近偶然发现大量保存完整的三叶虫化石以及一些形似蚯蚓的生物化石,这些化石引起了科技考古与文物保护利用湖南省重点实验室成员、湖南省博物馆学者刘琦的注意,对这些化石观察后他认为这些“蚯蚓”化石很可能是一类远古的蠕虫。

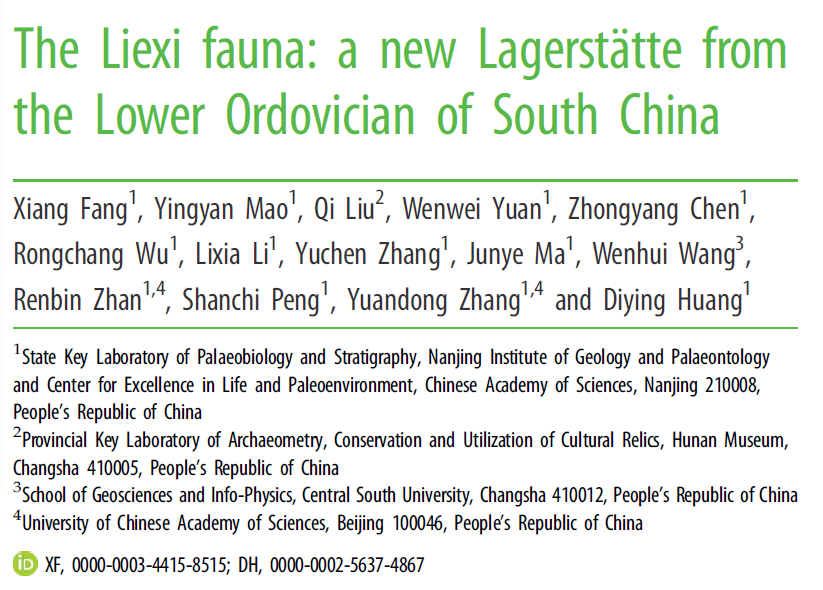

列夕动物群中发现的“古蠕虫”化石

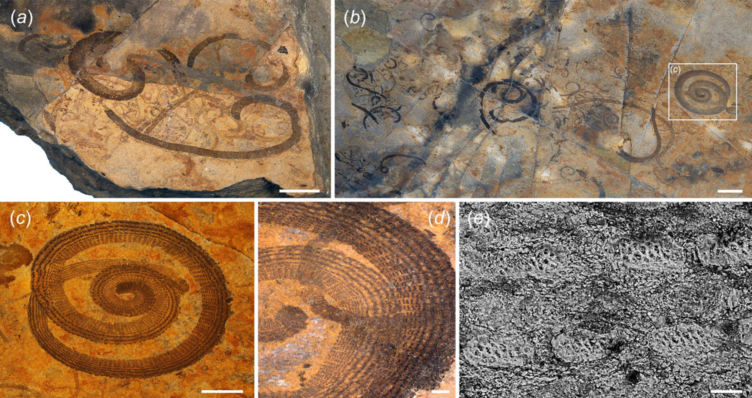

列夕动物群保存了多种生活习性的海洋生物,包括在海底泥沙的打洞生活的“内底栖”生物、把自己固定在海底的“底栖固着”生物,或在海底自由爬行、游动生活,或游泳、漂浮生活等的生物类型,反映了复杂和完整的海洋生态系统。此次所发现的化石中有大量保存精美的三叶虫,其中一些甚至保存了肠道这样的软体组织,另外还有保存完整的“海林擒”、“海囊盘”等棘皮动物,属于鳃曳动物的“古蠕虫”,和罕见的身体柔软的“奥托虫”、外形如身披盔甲一般的“短剑虫类”等。这类保存大量完整化石甚至生物软组织的化石库被称为“特异埋葬化石库”,这种化石库可以更加完整的反映当时海洋生物面貌,所以,列夕动物群的发现为全面认识远古海洋世界提供新的窗口。

列夕动物群中的主要化石类群

进化古生物学家Sepkoski教授曾于20世纪80年代提出了奥陶纪生物“辐射式”发展的概念。进入奥陶纪后(约4.88亿年)海洋生物大规模扩散发展,新出现的类群对部分原有生物类群演替。奥陶纪早期是研究古生代动物群起源和奥陶纪生物繁荣早期机制的关键时段。

列夕动物群的时代比奥陶纪生物大规模繁荣的主要阶段早了500-1000万年,其中保存的特异埋藏化石既包括寒武纪的孑遗类群,还有大量奥陶纪的新生类群,复杂的化石组合为从寒武纪动物群到古生代动物群的演替提供了新的证据,揭示了奥陶纪生物大繁荣的早期面貌。

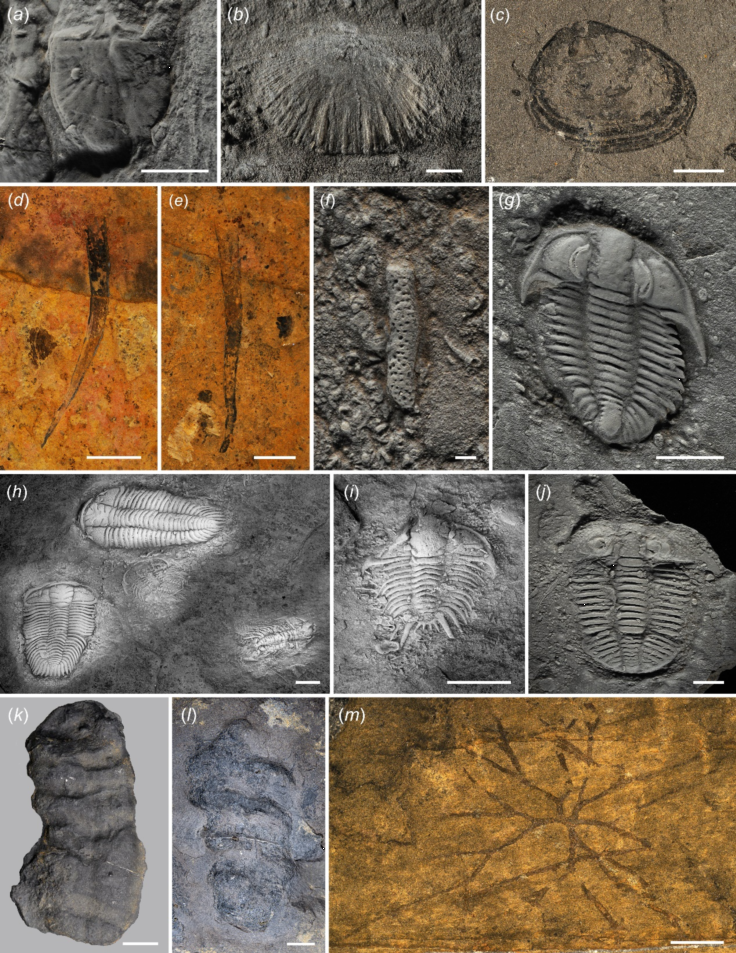

列夕动物群生态复原图(孙捷绘)

论文相关信息:

Fang, X., Mao, Y.Y., Liu, Q., Yuan, W.W., Chen, Z.Y., Wu, R.C., Li, L.X., Zhang, Y.C., Ma, J.Y., Wang, W.H., Zhan, R.B., Peng, S.C., Zhang, Y.D., Huang, D.Y.*, 2022. The Liexi fauna: a new Lagerstätte from the Lower Ordovician of South China. Proceedings of the Royal Society B, 289: 20221027.