- 中文

- EN

- Français

- 日本語

- 한국어

- 繁體中文

文物里的“岁时记” | 冬藏

中国的农耕文化中,24节气的由来与应用占有相当重要的地位。它是我们先人在自然的循环往复里,创造并凝练而成的智慧结晶。

春耕、夏耘、秋获、冬藏,农耕与节气时令密不可分,相伴而生。

经过春夏秋三个季节的劳作,代表休养生息的冬季来临了。

冬,也有一年之“终”的含义。年终时,人们暂歇农事,储藏粮食,正如汉代史学家司马迁在《史记》中提到的“夫春生夏长,秋收冬藏,此天道之大经也”。这是顺应天道,遵循自然规律的选择。

东北有方言,冬日需“猫冬”,“猫”意味着躲藏,暂避冷酷的寒冬,存蓄力量迎接第二年的新春。

在食物上,中国自古就有“冬腊风腌,蓄以御冬”的习俗。尤其在南方,冬天没有北方那么严寒,不能把室外当做储存食物的场所。潮湿的气候让生肉也更容易变质。于是,勤劳智慧的人们便将生肉进行风干处理,或者用盐腌渍、用烟熏制。这些风干熏腊制品不仅防腐耐贮,还别有一番风味。

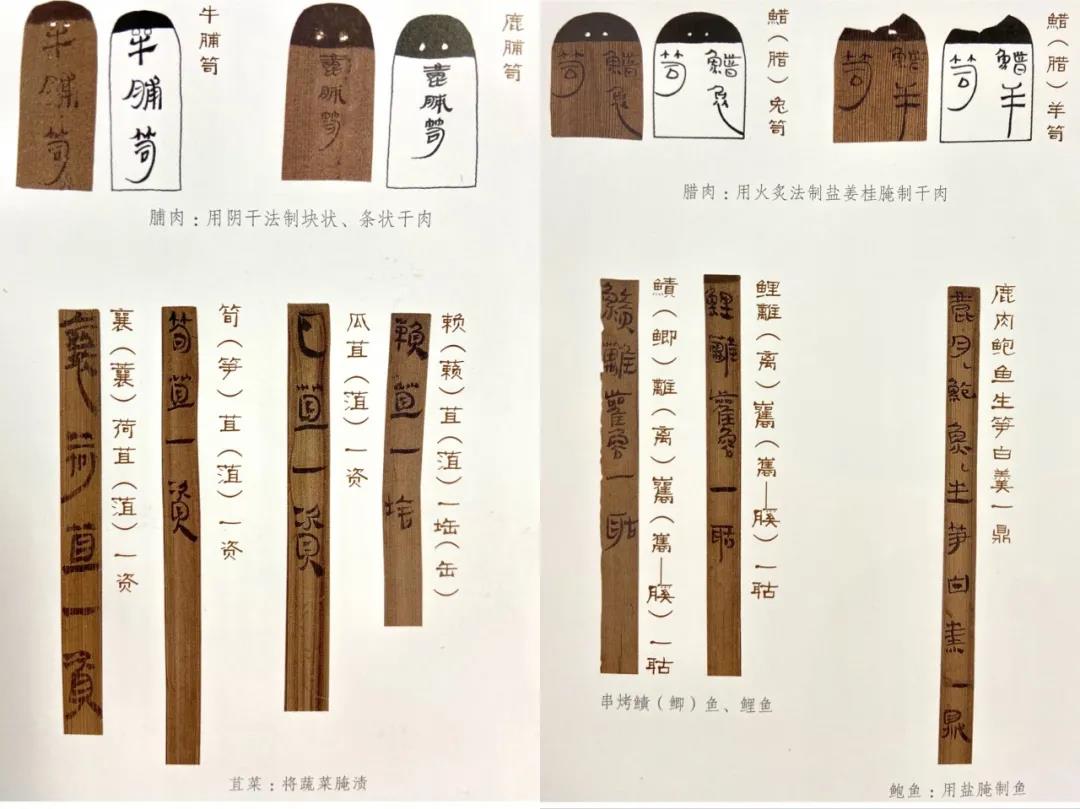

▲轪侯家食谱腊脯制品

长沙马王堆汉墓出土的竹笥木牌和遣册上,记载了诸多食品贮藏与保鲜方法,主要有腊、脯、鲍等,轪侯家的随葬食品中也有大量熏腊制品和风干肉脯,可见两千多年前的长沙国人嗜好风腊腌制食品的饮食习惯。

除了以腊肉御冬,冬日也是忙碌一年的人们恢复精气神的时期。唯有“厚积”才能在寒冬来时生活稳定,并在来年开春农忙时更为从容。一般集中在冬季的积肥工作,目的就在于为下一季农作物贮备足够的优质肥料。

古代以家庭为单位的精耕细作小农经济中,为满足农事种植,人们往往物尽其用,将饲养家禽、家畜和蓄积肥料巧妙地融合在一起。猪圈,成为囤积肥料的最佳场所。

▲东汉绿釉陶猪圈

这件绿釉陶猪圈就是汉代积肥习俗的实证。从这件低温釉陶质的随葬模型器造型来看,猪圈与家庭茅厕合一。猪圈呈圆形,栏内有一头膘肥体壮的猪,栩栩如生。围栏边还有一间方形厕所,底部与猪圈相通,方便堆肥。

猪圈是现代考古学的命名,汉代称为“溷”(hùn ) 。它字形独特,就像用围栏围住了一头“豕(shǐ)”,豕就是猪的意思。三点水的偏旁也与猪圈堆肥导致的潮湿环境相符。

如若秋收后粮食富余,古人还会在漫长的冬日里酿酒。以鱼米富庶的江南地区为代表,人们大多是冬日酿酒春日品尝,经过发酵,酒中糖分能为身体提供热量,有增强体力、抵御严寒的效果。

同时,冬酿时气温较低,酿造过程中不容易发生酸败。《诗经》中有载 “为此春酒,以介眉寿。”说的就是冬天酿酒春天饮用,酒还被赋予了健康长寿的美意。

值得一提的是,范仲淹的名句“浊酒一杯家万里”为我们点出了古代酒的特点。它们多未经过提纯过滤,看起来是浑浊不清的,没有现代的酒这么澄澈,所以又常常用“浊酒”指代这种酿造酒。

又因人们常在秋天获得稻米,经过酿制和储藏,冬酿春熟,所以酒也称之为“春”。春酒,冻醪(láo)也。

▲唐长沙窑青釉褐彩诗文壶

这件唐代盛酒的瓷壶上,就有一首诗描绘了寒冬后人们在春暖花开时尽兴饮酒的场景:

春水春池满,春时春草生。

春人饮春酒,春鸟哢春声。

诗人从写景到写人,以八个春字顺次描绘出春天带来的无限生机,句意简明,琅琅上口,诗趣盎然。

读书有厚积而薄发

农事有冬藏以待春

四时变换 岁时不息

来年春风花草香的时候

岁时记与你将再次相会