- 中文

- EN

- Français

- 日本語

- 한국어

- 繁體中文

感受声音:与巴比肯沉浸团队共探音频体验

巴比肯沉浸团队(Barbican Immersive)推出了新一轮巡回展览后不久,我们便探索了其发展背后的合作、技术和创意力量。

巴比肯艺术中心(Barbican Centre)位于伦敦市中心,是一家国际知名的艺术场所。该中心是粗野主义建筑的代表性作品(译者注:粗野主义建筑的特征是夸张粗重的混凝土构件、暴露不加修饰的结构和设施),因游览体验与所处位置一样独一无二,而为人所知。其体验团队——巴比肯沉浸,于5月22日推出了最新的巡回展览“感受声音:一次不同频率的展览体验”(Feel the Sound: An exhibition experience on a different frequency)。

借助技术和数字创意,巴比肯沉浸团队通过别出心裁、出人意料且富有启发性的方式,探索重大体验理念。今夏(译者注:5月22日至8月31日),此次新展览将在伦敦的巴比肯艺术中心展出,随后将开启国际巡展。

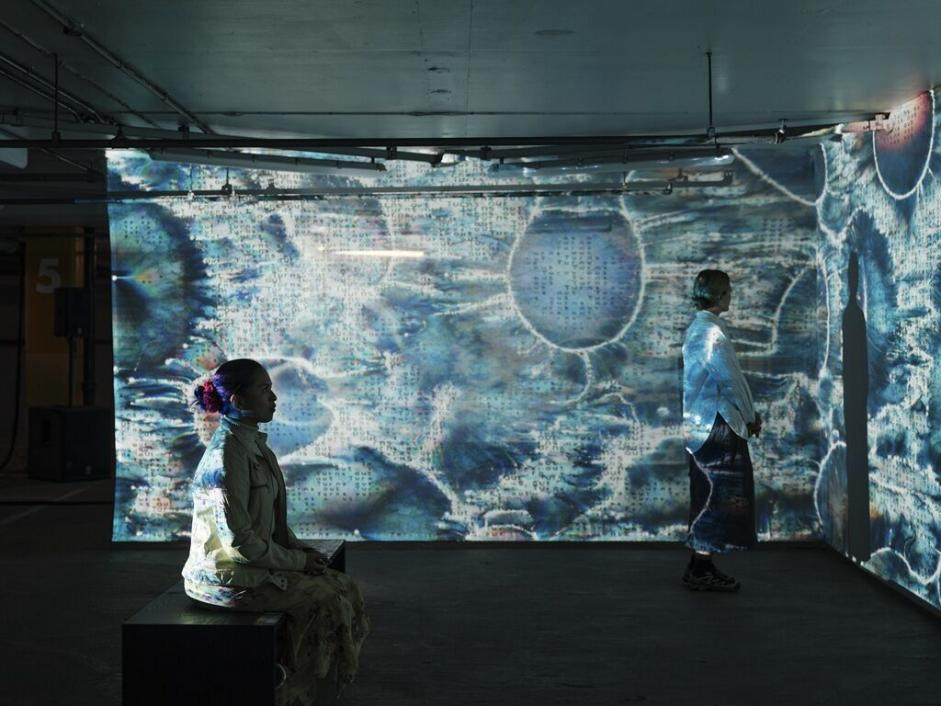

“具身聆听乐园”,巴比肯艺术中心“感受声音”展览,装置现场图。

图源:托马斯·阿丹克(Thomas Adank)/巴比肯艺术中心。

在整个艺术中心的体验中,参观者将深入了解声音塑造情感、记忆甚至身体感觉的方式,并探索全身聆听的意义。

我们采访了巴比肯沉浸团队创意策划主管卢克·肯普(Luke Kemp),与其谈论了展览、音频设计和沉浸式体验等相关话题。

“人人皆是声音之灵”

卢克·肯普(Luke Kemp)

肯普表示,“‘感受声音’不仅仅关于音乐或声音带给你的感觉,还关于声音的质感、形状和物理特征,它超越了单纯的音频体验。”

“在当今的世界中,充斥着各种让人分心的事物。世界像一个嘈杂场所,不断争夺我们的注意力。”

“如何让人们了解自己内心,思考聆听的真正含义?”

“我们主要想与观众一道,探索人人皆是声音之灵这一课题。”

“我们的存在,和世界一样,都是由振动与频率共同构成。如果能与自己的身体“调频共振”,将全身各个器官,不论耳朵、眼睛、双手,用作聆听设备,就能重新定义聆听的意义。”

“或许还能完全改变看待世界的方式。”

“这是一个大胆主张,但这就是我们的想法。把一些看似熟悉的东西稍作改变,就能带来不同的视角和观点。”

“感受声音”很可能改变我们对声音的思考方式。参观者将体验11个互动装置,包括停车场舞会、参与式数字合唱团和无声音乐。此外,展区内还设有两个体验式“乐园”,邀请参观者探索展览的策展理念。

“感受声音”:协作式音频探索

“感受声音”是巴比肯全中心2025年夏季主题“频率:塑造我们的声音”(Frequencies: the sounds that shape us)的一部分。同期,该活动还将展出达伦·爱默生(Darren Emerson)获奖的虚拟现实体验作品——“追寻重复节拍”(In Pursuit of Repetitive Beats),并呈现一系列创意合作项目和表演节目。

“灵之倒影(2025)”,作者:麦克斯·库珀(Max Cooper),巴比肯艺术中心“感受声音”展览,装置现场图。

图源:托马斯·阿丹克、巴比肯艺术中心。

在巴比肯艺术中心展出后,该展览将开启全球巡展,包括前往日本东京将于2026年开业的博物馆和文化机构——MoN高轮:叙事博物馆(MoN Takanawa: The Museum of Narratives)。MoN高轮是“感受声音”展览的联合制作方,其总监内田真帆(Maholo Uchida)是巴比肯沉浸团队的长期合作伙伴。

得益于这一伙伴关系,巴比肯艺术中心可与细井美裕(Miyu Hosoi)、真锅大度(Daito Manabe)等艺术家,以及与坂本龙一(Ryuichi Sakamoto)资产管理团队合作。

“作为研究阶段的一部分,我们前往东京并与当地团队会面,真帆帮助我们开展了多次洽谈,”肯普说。

“我们希望能与多家博物馆建立这种合作关系,与巡展场馆合作,着手发展更长期的关系,开展更持久的合作。”

艺术家聚焦:细井美裕

声音艺术家细井美裕接受blooloop网站采访,畅谈此次展览。

细井美裕(Miyu Hosoi)。

图源:SoMitsuya。

“对我来说,声音能激发人们拓展感知。所以我总是试图思考空间本身,而不仅仅关注播放的声音。”

“我尽量不向观众提供过多信息,因为我不想剥夺观众自主思考作品的空间。”

“重要的是要记住,声音是模糊的,这意味着其背后有巨大的思考空间。”

她最新的委托作品“观测站”(Observatory Station),在巴比肯艺术中心丝绸街(Silk Street)入口展出。

细井表示,“我想创造一个通过声音观察世界的空间。”

该装置以 12 个扬声器为核心,播放来自全球的实地录音——包括艺术家数据库以及全球声音项目“城市与记忆”(Cities and Memory)。

“但仅仅从扬声器播放实地录音太简单了。所以我和工程师伊藤隆之(Takayuki Ito)正着手基于位置数据和录音时间编码,制作一个播放系统。

“人们会听到每个国家早晨8点的声音,具体内容取决于地图上的坐标方格。这意味着我们可能会听到每个地区早晨的鸟鸣。或者,比如伦敦标准时间中午录制的声音从一个方向传来,而东京晚上8点的声音从另一个方向传来。”

启发式合作

细井与“城市与记忆”的合作是“观测站”装置设计的关键。

“我邀请了‘城市与记忆’合作。他们团队为我提供了许多精彩的实地录音,帮助我思考相关理念和播放系统。”

“我发现,‘城市与记忆’的声音和网络上的资源中,有许多非常美丽的音源描述。有很多海洋的声音、昆虫的声音、雨声。我发现借助这些描述,我可以构建一个很好的系统。”

“因为时间、地点和文字,三者都是人类为了理解世界而创造的工具。”

“观测站(2025)”,作者:细井美裕,巴比肯艺术中心“感受声音”展览,装置现场图。

图源:托马斯·阿丹克(Thomas Adank)/巴比肯艺术中心。

细井指出,此类合作丰富了作品内涵,同时也支持了团队。

“‘城市与记忆’的声音艺术家和实地录音师斯图尔特·福克斯(Stuart Fowkes)和我发现,我们对使用实地录音的热情同样强烈。因此,彼此间的沟通和工作推进十分顺畅。”

“斯图尔特也发现了合作的价值。他表示他想把团队规模扩大一些,与巴比肯艺术中心合作是很好的契机。”

“我不是独自工作。因为我不是工程师。我知道我或许可以独自完成一些事情,但那会限制我的思考。我不希望给自己的想法设限。”

“我也不限制我的工程师。这一观念对项目开展很有效,他们总是能设计出让我感到惊喜的程序。”

空间音频时代来临

这种团队意识和合作精神贯穿整个展览和巴比肯艺术中心的策展理念之中。

肯普表示,“其中重要的一环是与顾问和理念带头人合作。”

“在这,没有单一的策展人。我们是一个委托和制作作品的团队。更多人参与交流,有助于突出专业性和可能性,使沟通得以尽可能广泛且国际化。”

“你分享和产生的想法越多,产出的效果就能更加显著。”

“感受声音”这一装置的研发,正值展览音频技术发展的激动人心时刻。

肯普表示,“空间音频的问世开始影响人们,并左右人们的体验,因为这一技术正在改变沉浸式体验的可能性。”

汤姆·斯莱特(Tom Slater)

来自Call & Response Studios的展览音频设计师汤姆·斯莱特(Tom Slater)说:“过去几年出现的展览作品,展现出艺术家、策展人和制作人对空间音频和其潜力的理解。”

“各大展馆逐步意识到声音可以实现图像做不到的事情。它能承载情感、引导观众行为并以非常直接的方式改变空间氛围。”

“随着空间音频系统的灵活性和经济性提升,越来越多的艺术家正直接使用这些工具。”

“如果人们无法使用空间音频技术,或创作数量受到限制,那么用户和观众也会受限。我们正处于一个临界点。只要足够多的人投入实践,就会有足够多的人理解它。”

打造全息声音

巴比肯艺术中心奇特的建筑结构为展览的声音设计带来了独特的挑战。

肯普表示,“巴比肯艺术中心是一个巨大的混凝土堡垒。声音会在各个地方反弹,在停车场和曲线展厅(Curve Gallery)这样的空间尤为如此。这是一个真正的挑战。”

“兜风(2025)”,策展团队:短暂欢愉,巴比肯艺术中心“感受声音”展览。装置现场图。

图源:托马斯·阿丹克、巴比肯艺术中心。

“曲线画廊将呈现最佳的声音体验。我们正在与TRANS VOICES合唱团和MONOM空间音频工作室合作。曲线展厅达到最佳效果非常重要。”

“无界”(UN/BOUND)展区旨在鼓励深度聆听作为变革的驱动力。参观者在空间中移动时,将听到使用全息空间音频技术融合调整过后的声音。

斯莱特说,“想象一个立体声,你可以将声音平移到中间,创造声音从扬声器中间传来的错觉,而声音只是平均地从两个扬声器中输出。即便中间没有扬声器,但你的大脑还会认为声音是从中间位置传来的。”

“将这个效果放大40倍左右。然后想象它环绕着你。现在,作为艺术家或设计师,你可以在三维空间中定位声音,并随着时间移动。这一效果还可以成为谱曲的一大方法。”

“对观众来说,这非常具有吸引力。我在这个领域工作了20年,站在声音中,在某种意义上,悬浮于声音当中,仍然能引起我强烈的情感共鸣,让我沉浸其中。”

短暂欢愉

为了“感受声音”展览,巴比肯艺术中心首次将其停车场改造成展览空间。

肯普说,“这是个停车场。它最终会变回停车场。那么,我们如何利用这个空间?”

“停车场里将设有汽车音响系统,提供另一种音频体验。部分体验是让你仍然意识到自己在一个停车场。但我们稍微改变了这种感觉。”

“兜风(2025)”,策展团队:短暂欢愉,巴比肯艺术中心“感受声音”展览,展览现场图。

图源:托马斯·阿丹克、巴比肯艺术中心。

在短暂欢愉团队(Temporary Pleasure)的“兜风”(Joyride)展区中,四辆报废汽车成为了通往了解千禧年风格的DIY音乐和飙车族社区的入口(译者注:千禧年风格指20世纪末至21世纪初左右流行的视觉与文化美学,是一种科技幻想的风格标签)。“东京调音师”(Tokyo Tuner)、“低趴车”(Lowrider)、“比玛”(Bimma)和“飙车男孩”(Boy Racer)四个场景由当代酷儿和自创团体创作,融合了音响系统、雕塑和舞池。

斯莱特表示,“门和墙上装有四个汽车音响系统,我们将一辆车从中部切开,以便巡展。整车可以拆卸重组。”

“展览涵盖了从先进的高科技系统到低保真的DIY作品,例如自制葫芦(展于埃文·伊费科亚(Evan Ifekoya)的‘共鸣频率’(Resonant Frequencies)展区)和被切成两半的汽车。”

“只是提出使用最先进的系统还远远不够。你固然需要追求品质和产品价值。但有时候,你需要制作一些奇怪、不寻常的作品,要借助低保真和DIY才可以实现。”

设计音频体验

那么,如何为如此多样的环境设计音频体验呢?

斯莱特说,“简单来说,任务是创作出一个声音设计,连接11个截然不同的委托展区,提供一个连贯的体验,并且需要体现情感流动并营造氛围感,但仍允许每个展区拥有自己的空间和特点。声音需要营造沉浸感,但又不能抢风头。”

“共鸣频率(2022)”,策展人埃文·伊费科亚。巴比肯艺术中心“感受声音”展览,展览现场图。

图源:托马斯·阿丹克、巴比肯艺术中心。

“在构思之初,我就没有使用固定的系统或特定的空间音频格式。相反,我专注于可能受邀参展的聆听类型。我们要设计出什么样的呈现形式?什么元素才能让人们更加专注,感到更加踏实,激发出更强的好奇心?”

参观者的声音之旅会被过渡区域打断。斯莱特表示,这些区域用于充当“声音调色板清洁剂和物理声音缓冲区,以防止邻近作品之间的声音干扰。但不仅如此,它们是空间和情绪重置的时刻,是一个切换节奏、重新聚焦或只是稍作休息的机会。”

“在整个展览中,我使用空间化来营造对比效果——近与远、聚焦与扩散,并控制体验的节奏。”

“我将空间音频视为一种作曲工具,而不仅仅是技术特点。其是一种引导人们在空间中感受和移动的方式。我的目标不是制造压迫感或追求炫技效果,而是邀请人们进入一种更舒缓、更专注的聆听境界。”

为“感受声音”展览提供无障碍服务

巴比肯沉浸团队与无障碍设计顾问米玛(Mima)合作设计了这次展览。

肯普表示,“让人们参与到这场声音之旅中,可以带来不同的视角和观点,为所有人带来更好的整体体验,这非常重要。我认为越来越多的机构开始意识到,如果想吸引更广泛的观众,就必须了解如何恰当地满足他们的需求。”

肯普称,“米玛邀请了在无障碍需求方面具有不同亲身经历的人士参与设计。因此,我们的展览面向所有可能前来体验的观众。从展览内容、信息解读、灯光设置到整体观展感受,我们在各方面都进行了细致考量。”

对于声音设计,斯莱特发现,这种协作方式为深入思考如何以多元路径引导观众体验声音提供了契机。

“声音机器乐园:电风扇竖琴(2016年至今)”。巴比肯艺术中心“感受声音”展览,装置现场图。

图源:托马斯·阿丹克、巴比肯艺术中心。

肯普称,“这包括为声音时刻提供字幕、通过传感器实现触觉声音体验,以及为神经多样性观众设立安静区。”(译者注:神经多样性指人类神经系统的多样性现象,用于描述思维、行为模式或学习方式超出“典型”范围的人群)

肯普表示,“我们必须超越那种将无障碍设计局限于‘视觉替代’的模式。这种模式把字幕或转录文字稿视为唯一手段。可在触觉声音、兼顾行动不便与神经多样性需求的空间声音频,以及打造无需依赖传统听觉的体验方面,都蕴藏着巨大的创造潜力。”

“设计过程越多样化,展出效果往往越具有趣味性和包容性。”

艺术与无障碍性

伊芙琳·格伦妮(Evelyn Glennie)和雷蒙德·安特罗布斯(Raymond Antrobus)的展区彰显了这一方法。

《激昂的抒情诗(2025)》,策展人:雷蒙德·安特罗布斯。巴比肯艺术中心“感受声音”展览,装置现场图。

图源:托马斯·阿丹克、巴比肯艺术中心。

“与像伊芙琳·格伦妮这样来自听觉障碍人群的打击乐演奏家交流,让人们意识到在不依赖耳朵聆听的情况下,也能感知声音的体验,这一点至关重要。这是一个极具吸引力的领域,有待展示和证明。”

格伦妮的作品《教世界聆听》(Teach the World to Listen)在具身聆听乐园展出。这部新委托的影片探讨了听与聆听的区别。

此外,雷蒙德·安特罗布斯的雕塑作品《激昂的抒情诗》(Heightened Lyric)致敬了那些被忽略的声音。作品由七只风筝组成,飞翔在湖畔露台(Lakeside Terrace)上,风筝上书写着以英式手语呈现的诗歌,主题围绕声音与声音的缺失。这一作品灵感来源于这位诗人兼作家的“高频听力障碍”,直面听力健全者与听力障碍者世界之间的隔阂。

“感受声音”展览与巴比肯沉浸团队的未来

“感受声音”展览标志着巴比肯沉浸团队策展的新焦点。

肯普表示,“我们的新晋艺术与参与总监德维亚尼·索尔茨曼(Devyani Saltzman)为我们的团队设定了定期策展的任务。因此,我们每年会在巴比肯艺术中心举行策展活动。策划出的展览中,一些将进行巡回展览,一些将仅在巴比肯艺术中心举办。”

“‘感受声音’展览是我们前进道路上的一个垫脚石。”

“这一项目将在我们以往内容的基础上架起一座桥梁,并形成一个全新的策展焦点,吸引更广泛的观众群体。而借助‘感受声音’展览,我们更期待成为一个以观众为导向的团队。我们正在倾听观众的需求,思考他们期待或喜爱的体验形式。”

“这并不意味着我们完全被观众意见主导,但我们倾听观众,试图了解观众需求如何塑造我们创作的内容和体验类型。”

“你的内心交响曲(2025)”,策展团队:金达工作室(Kinda Studios)和奈克瑟斯工作室(Nexus Studios)。巴比肯艺术中心“感受声音”展览,装置现场图。

图源:托马斯·阿丹克、巴比肯艺术中心。

“这让我们能够调整我们一直在做的事情,并了解沉浸式市场和沉浸式空间。但这并不是意味我们过去的展览忽略了观众层面。我们始终关注重大主题,我想我们仍然会秉持这样的做法。”

“我们正不断努力,策划出具有更丰富内容的展览。我们将开展年度项目,并进行委托创作。这些作品不仅会呈现在展览中,还将以委托作品的形式展于在巴比肯艺术中心,并有可能在未来进行巡回展览。我们也在考虑与更广泛的领域开展合作。”

(吴子毅 译自blooloop网站)