馬王堆“天書”揭秘 2200年前地下圖書館重見天日

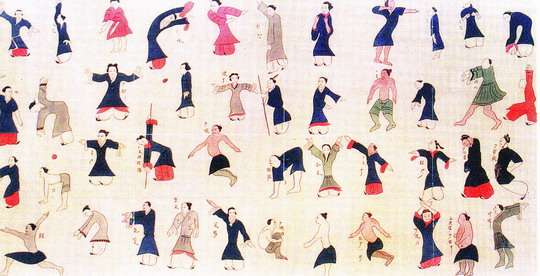

(44個不同姿态的男女,模仿動物進行肢體

但凡美麗的地方,不是誘惑于距離,就是誘惑于内容。

長沙東郊,馬王堆漢墓,一處誘惑之所。

這裡,珍藏有我國已發現的最古老醫書、天文書;這裡,記載有世界已知最古老的彗星圖,記載有我國古老的養生方、房中術;這裡出土的相關資料,為《史記》勘誤……

曆經35年研究,帛書、竹簡内容現已全面揭密。湖南省博物館将與相關機構合作,出版《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》,讓這部“大百科全書”首次全面展現在世人面前。

2200年前的光陰,唾手可得;2200年前的秘密,近在咫尺。

今天,本報提前揭密天書,帶你感受那個時代的魅力,洞悉泱泱中華文化的誘惑。

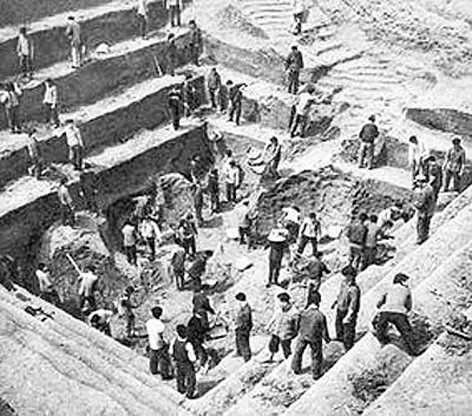

1973年12月,湖南長沙。

考苦學家打開馬王堆三号墓。誰也沒有想到的是,利蒼兒子的墓穴,竟然有一個“壯觀的圖書館”——一個漆盒裡,整齊的排列着28種、共20餘萬字的帛書、竹簡。

這個埋藏地下兩千多年的文化寶藏,一經面世,就在國際學術領域引起轟動。時至今日,35年過去,圍繞其中内容,學術界共發表著作264部、論文近4000篇。

拿着簡帛的照片拼接

“簡帛出土後,當時的國家文物局局長王冶秋批示,立即将簡帛運往故宮博物院進行搶救性揭裱整理。”

回憶起整理簡帛的往事,湖南省博物館原館長傅舉有記憶尤深。簡帛運抵北京後不久,1974年3月,國家文物局組織成立馬王堆漢墓帛書整理小組(由于竹簡内容相對較少,因此該小組名為“帛書整理小組”)。

整理小組陣容龐大, 專家

學者多達數十人,來自北京大學、中山大學、複旦大學及中科院各有關研究所、故宮博物院、中國曆史博物館和全國有關科研機構。

整理帛書、竹簡,是件異常艱辛的事。

因為,這些寶貝出土時,已無法按原樣打開,隻能一片一片揭取碎片,“我們必須先将這些碎片按原文的先後順序,複原成原來的樣子。”傅舉有說。

由于這些寶貝相當珍貴,帛書、竹簡的拼接不能在裱好的帛片、簡片上直接進行,隻能拿照片拼接。當時拼接的工具,是一把剪刀,一個放大鏡,一瓶膠水或漿糊。

“拼接是項非常艱苦和細緻的工作,因為帛書過于殘破,雖然原來揭取帛書殘片時,都已編上序号,但在拼接時還是不行。有時為了在一大堆殘片中尋找所要的那塊帛書,就像大海撈針,幾個小時也找不到。”傅舉有說,這樣反反複複,搞得人頭昏眼花。

拼接,隻是帛書、竹簡整理的基礎。對于這些天書,更重要的是釋文、解讀。

這時,雖然簡帛已拼接好,但很難看到原物,隻能按拼接好的照片釋文。如果有不清楚的地方要看原物,須經國家文物局局長批準,才能去故宮看一看。

去看簡帛實物有很多禁忌,不準觸摸,不準用強光照明,不準在沒戴口罩的情況下面朝簡帛說話。“總之,你得小心翼翼,慎之又慎。”傅舉有介紹。

“待印了書,給我一本”

帛書整理小組成立後不到半年,毛澤東到長沙,住在省委招待所蓉園1号别墅。

傅舉有介紹,8月19日下午,毛澤東仰靠在沙發上,聽工作人員讀報紙,當讀到有關帛書的内容時,臉上露出興奮之色,問“還有古書?什麼古書?快念下去聽聽。”

毛澤東得知出土的帛書、簡牍、帛畫等珍貴文物,已由國家嚴格保護,正在組織專業工作者整理修複、釋文研究時,便迫不及待地說:“不知道這些東西什麼時候才能整理出來?”工作人員說:“聽說這個墓是湖南省委書記李振軍同志主持挖的,何不讓他給您來講一講?”

毛澤東讓工作人員找來的李振軍,詳細了解了馬王堆漢墓的情況,并問:“不知道這批帛書什麼時候能整理出來?印不印書?”“肯定會印的,隻是早晚問題,這個我可以跟國家文物局聯系一下。”“待印了書,也給我一本看看。”

大部分内容釋讀完畢

随着簡帛整理工作逐步完成,1981年,簡帛開始逐步歸還湖南省博物館,到1985年9月,所有簡帛,包括其殘片已全部歸還湖南省博物館保管。

“到現在為止,大部分内容均已釋讀完畢,剩下的隻是小部分殘片。”湖南省博物館研究員喻燕姣說,随着《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》編撰項目的開始,剩餘簡帛的釋讀工作将提上日程,其釋讀内容也将被納入到該書,與所有的竹簡、帛書、帛畫集中整理,并于2012年全部出版,不少資料将是首次公開面世。

喻燕姣說,為方便閱讀,《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》将圖版與文字分開編冊,第一至四冊為湖南省博物館提供的簡帛全套、高清晰彩照圖版,第五冊至第八冊為彙聚專家們的最新研究成果的釋文與注釋,每冊均為8開本精裝。

該書不僅是對馬王堆漢墓簡帛中所載内容的“集成”,更是對中國傳統文化的一次集中展示。

(當年馬王堆漢墓發掘現場。)

馬王堆古墓出土簡帛目錄

六藝(禮、樂、射、禦、書、數):

《周易》、《喪服圖》、《春秋事語》、《戰國縱橫家書》

諸子:

《老子》甲本(附佚書3篇)、《九主圖》、《皇帝書》、《老子》乙本

兵書:

《刑德》甲、乙、丙3種

數術:

方術:

《五十二病方》(附佚書4篇)、《胎産圖》、《養生圖》、《雜療方》、《導引圖》(附佚書2篇)

地圖:

《長沙國南部地形圖》、《駐軍圖》、《城邑圖》