打破壁壘——博物館面臨數字學習的機遇與挑戰(二)

“實體課堂已經過時了嗎?……課堂、大學、博物館、中小學,所有這些是不是應該連成一體,這樣,數字原生代們可以很方便地選擇自己的需求,并開始學習?”

——德克薩斯大學阿靈頓分校校長Vistasp Karbari在沃斯堡曆史與科學博物館于2014年9月18日舉辦的“學習的十字路口:數字化未來國際論壇”上提出了疑問。

有的博物館已經意識到這一點。水晶橋美國藝術博物館利用遠程教育将其藏品資源開發出課程,提供給想要獲得學分以及想要加深藝術理解的學生。該博物館教育項目主管Anne Kraybill想要将博物館的美國藝術收藏分享給高中生,他們中很多人來自阿肯色州農村低收入家庭,不太可能會來參觀博物館。她說:“如果我們想要利用技術,如果我們希望我們的行動能惠及每個人,若隻考慮小衆群體的需求則顯得沒有意義”。

他們為此制作的在線課程《博物館集萃:通過藝術建立美國認同》并不是一堂視頻會議或者實地考察課。這個課程正好迎合了德州的新要求,它要求高中學生修習5個課時的藝術學分,以及一門在線課程,方能畢業。大約40名學生完成了該課程,阿肯色大學為這些課程的開發提供了技術支持。

水晶橋美國藝術博物館開發的一個在線課程,将館藏分享給市郊的高中學生

Kraybill說,到目前為止,課程已呈現多樣化的結果,“我們的課程已經取得了很好的反饋,我們将所有的熱情和精力投入其中,但是我認為我們還有更多的工作要做,以确保每個學生都取得成就。”這些注冊的學生來自阿肯色州的小城鎮,像人口數為2248人的星城和人口數僅有680人的鹿鎮。

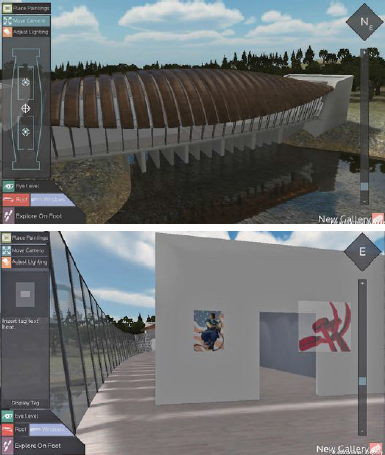

獲得學分的過程頗具挑戰。學生必須分析水晶橋博物館的36個3D展示的藝術藏品,然後在最後的考試中策劃自己的展覽。這些課程内容融入一個視頻遊戲中,讓學生在玩樂中學習。畫作的标簽可以應用“臉書”風格的描述性文字,諸如“大膽的”、“死亡”等字眼。

遠程學習将會給課程開發機構帶來顯而易見的挑戰嗎?

在這一課程的15個部分,不管是會議還是演講,都在探索一個主題:“大概念”。例如,第二部分的标題是“肖像畫代表什麼?”課程最先用來分析的藝術作品是波普藝術家偉恩•第伯的《仰卧的女人》和畫家諾曼•洛克威爾的《鉚釘女工蘿西》。閱讀材料和在線讨論都通過“語音線程”(voice thread)軟件提供,這是一個多媒體工具,人們可以用文本、視頻或音頻等方式實現多人對話。這雖然不是面對面的互動,但也是很密切的。

Kraybill說:“許多孩子沒能獲得學分。他們是高年級學生……如果他們對課程不感興趣,他們可以放棄部分課程,這樣對他們來說會容易很多。”當然,她的首要目标仍然是開創性的——創造一種教師可以用來準備在線課程的工具。她說:“這些課程僅是噱頭還是能提供深入的學習體驗,這會影響到教師們以後利用課程的方式,但是他們當然要冒險嘗試一番。”

即便如此,在社會和政治方面偏于保守的鄉村學校會不會反感這些包含了直率的或具有争議内容的藝術革新課程?Kraybill在一封電子郵件中寫道:“我們的課程涉及像種族這樣頗具挑戰性的問題,我們還關心像暴力、性别、環境等問題。課程在選擇藝術作品時,也會考慮避開情欲或裸露一類會引起争議的内容。所以,我們暫時還未遇到任何問題。我們有一個信念,大家可以置疑藝術家的作品内容和質量。但是,你要用論據說話,以支持你的觀點。”

在線藝術教育為學生提供了一條新的學習路徑,在學習中,學生們必須對抽象而充滿象征的美學作品給以回應。而科學博物館的在線教育則能連接虛拟與現實。新興的3D打印技術給學生一個可以将電腦指令轉化為實體的工具。

喬治•盧卡斯教育基金會(George Lucas Educational Foundation)通過其網站Edutopia.org實踐了這一理念。每月大約有100萬名觀衆進入網站學習,這一革新在以往看來是不可能的。其中有一個視頻,以一位冷靜的八年級學生Quin為主角,他在“樂高城市”遊戲中玩了通關,并用一台3D打印機創造出了真實的遊戲世界。這些設備指示打印機用加熱的擠塑薄膜片制作實體,薄膜片有點像CT掃描機中出來的圖片。

由于這些新技術的存在,博物館與現實生活之間的差距在縮小。“歸根結底,我認為這是教學的真正意義所在”,Shree Bose說。他是哈佛大學醫學預科班的一名學生,他對科學的興趣來源于沃思堡科學與曆史博物館贊助的博物館學校。“當他們認為‘這實在是太酷了’,這種感覺會讓孩子雙眼放光,當孩子明白了一些事情的時候,他們知道,他們擁有了探索任何事物的工具。”

待續……

(本文作者Jeff Levine,劉平編譯,美國博物館聯盟《博物館》雜志2015年7、8月刊)