倫威客美術館在Ins上火了,藝術呢?

倫威客美術館的“奇妙”展覽

這是一個關于驚喜、奇迹和驚歎的展覽,是倫威客美術館(Renwick Gallery,史密森尼美國藝術博物館分館,位于華盛頓特區)重新開放後的第一個展覽。但是當觀衆們為名為“奇妙”的展覽瞠目結舌時,責任策展人Nicholas Bell卻對另一件事情感到驚奇——觀衆們的照片。

當你走進倫威客博物館後,智能手機無處不在,這要歸功于博物館中幾處巧妙的“展館内鼓勵拍照”的牌子。這并不讓人感到意外。誰不想在這個展覽中拍照呢?每一件藝術品的照片都非常适合上傳到Instagram上。

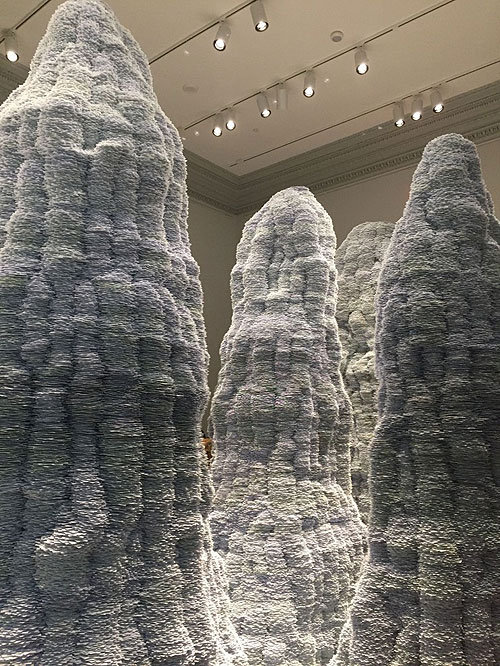

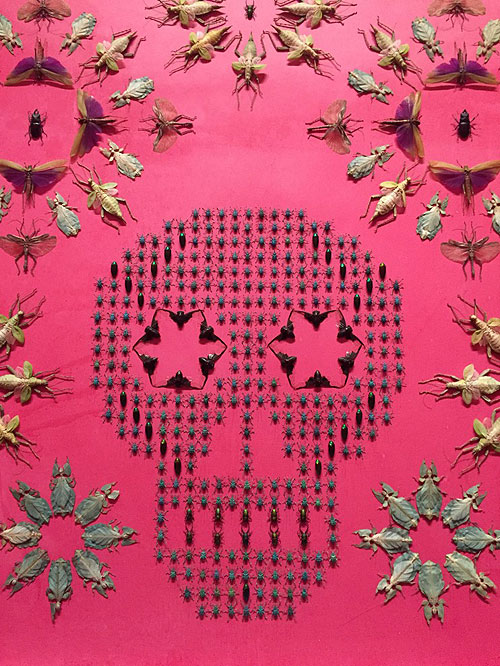

展品包括一個巨大的由精妙的細絲制成的彩虹(Gabriel Dawl的作品《A1叢》);一個貼着品紅色壁紙,排列着精美的異域昆蟲的屋子(Jennifer Angus的作品《午夜花園》);你的剪影出現在由索引卡做成的石筍前(Tara Donovan的作品《無題》)成為最佳頭像;你的身影在被描述為形似巨大的鳥窩中穿梭(Patrick Dougherty的《舞會》),太适合錄制Snapchat了。

Gabriel Dawl的作品《A1叢》(Alex Fogg)

Patrick Dougherty的《舞會》(Lisa Peterson)

事實上,當你前往Instagram網站,你會看到很多人上傳的照片上标注了這個博物館的名字。時尚人士在作品前擺姿勢照相,甚至還有人發布了在博物館走廊上拍攝的照片。有些人标注照片為#ootd或是“今日穿着”,這個展覽已經成為很多婚禮的背景地,當然也包括很多很多的自拍照(但是根據博物館政策,自拍杆是不被允許的 )。

每天策展人Bell都能在Instagram上看到超過兩萬張帶有倫威客博物館标注的照片,他感到驚奇又感恩,他從來沒有見過這樣的事情。

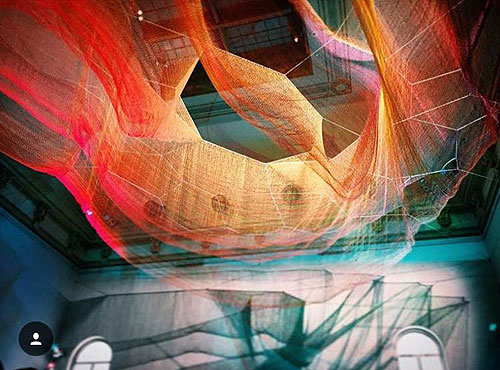

“實話說,我們都感到瞠目結舌”Bell說,他自己也截圖保存了最喜歡的Instagram照片。他展示了其中的一些照片,諸如一個女孩站在《A1叢》前,眼裡充滿了驚奇;還有像觀衆們躺在大廳的地闆上拍攝Janet Echelman的作品《1.8》,一個96英尺長的作品懸挂于大廳天花版;還有人在照别人拍照片。

“我在想,他們到底想表達什麼? ‘我在這傳Instagram’?” Bell說道“這是一種全新的用第一人稱表述博物館參觀體驗,我實在是太着迷了。”

Janet Echelman的作品《1.8》 (Ishani Sharma)

倫威客博物館在六周前剛剛開放後就刷新了參觀人數記錄。博物館發言人Laura Baptiste說,截止到1月3日,已經有176,000名觀衆參觀了博物館。而在2011年到2013年的年均訪客大約隻有150,000人。

“是的,他們是來看藝術的,但是更重要的是,他們是來拍攝藝術品或與藝術品合影的。有時候我們也不知道哪個對他們來說更重要。”華盛頓郵報的藝術評論員Philip Kennicott在他的文章中寫道,預示着一些參觀者想盡一切辦法在藝術品前拍出最好的人物照片。

很多博物館因為版權問題禁止觀衆在臨時展覽廳中拍照。文物修複與保護也是其中的一個擔心,閃光燈對脆弱的作品不利,參觀觀衆拍照人數過多也會導緻作品前的擁擠并對文物安全産生潛在威脅。當然了,觀衆體驗也是非常重要的考慮因素,在巴黎的盧浮宮,你很難在人們舉着相機的手臂後看見蒙娜麗莎。

為了與博物館中過多的相機挑戰,荷蘭的阿姆斯特丹國家博物館去年十月份開發了一個新的項目,鼓勵參觀者對藝術品進行素描。

但是也有另一個原因博物館想讓他們的觀衆把拍照的手機放起來。2013年的一項研究表明,給藝術品拍照的人往往不會仔細看作品并可能不會記住藝術品。

“你不是在看這個巨大的、豐富多彩、充滿層次的、細微的藝術品”, Linda Henkal,康涅狄格州費爾菲爾德大學的心理學教授談道,“你已經因為在手機屏幕上看藝術品而減少了這項體驗。”

但不是每個參觀博物館的人都是為了一個難以忘記的體驗。對于很多人來說,“他們的一個目的就是要告訴其他人他們在做什麼”Henkel教授說,如果這是他們想要的,“照片就像一個獎杯一樣,那麼他們的參觀經曆就不是非常豐富”。

但是策展人Bell卻不擔心這個事情,他并不認為拍照片很令人煩惱,他說:“我認為對不同的參觀者,他們會找到自己的方式去體驗這個展覽。對于有些人來說是不照相,但對有些人來說是去照相,我不認為我們應該對此做出評價及判斷哪個更好。”

藝術家Dawe的48英尺彩虹線創作是整個展覽中最受攝影者歡迎的作品之一,他本人也同意Bell的觀點。“在展覽中,你沉浸在藝術作品中,并且你不可能不沉浸在作品之中。” Dawe說道,他很喜歡别人在Instagram照片上标注他,“我不認為通過相機記錄這個瞬間會剝離觀衆的體驗”,但是他也補充道:“自拍有點讓人生厭。”

可是這些自拍照卻給博物館帶來了新的觀衆,包括那些本不知道這個當代手工制作博物館存在的,直到他們在Snapchat上發現了它。

“大家都在Instagram和Snapchat上發照片,所以它看起來非常時髦。” 陶森大學的學生Samantha Quintanilla談道,她正在給Leo Villareal的作品拍照,這個作品位于博物館大廳,是一個由數字控制的閃爍的水晶燈。

“這是現在流行的事情,”Meredith Hester,一位醫生助理說,她正在拍攝John Grade的作品《中間的分叉》——一個可再生的巨大樹樁。

“奇妙”展覽已經被太多的人拍攝,形成了一種視覺上的俗物。人們從Dougherty的“鳥窩”作品中探出頭,或者在Dawe的“彩虹”的前面或後面照出自己的剪影。

這些觀衆攝影師們希望能夠獨樹一幟,找到新的角度拍照,Bell看到了許多小範圍流行的照片。人們開始拍“展館内鼓勵拍照”的牌子。在期末考試的那一周,學生們上傳和《單詞卡》作品的合影。有一些人還在藝術品前擺瑜伽姿勢。(Bell認為這不是個好主意“如果你想要倒立的話,我是有點擔心你會倒在藝術品上。”)更多的人關注拍攝這些藝術品的細節部分。

有意思的是,通過Henkel的研究發現,當觀衆們被指導拍攝藝術品具體的部分時,反而比那些隻照全面的人能更好地記住這件作品。

Jennifer Angus的作品《午夜花園》(Rachel Barron)

Tara Donovan的作品《無題》(Rachel Barron)

但仍然有一些人希望用傳統的方式觀看藝術。“與照相相比,我更希望去吸收和體驗藝術。”Susan Gesin說道,她是少數一些走入博物館大廳後沒有立刻拿出手機的人,她在想那些照相的人是不是“隻是在記錄,像是完成了一項任務似的”。“人們在那幅彩虹作品前拍照就像是要表達‘來看我啊,我好有品味’”,前來采訪的Petro Nungovitch談到,并補充說,他“不是一個非常喜歡上傳照片到網絡的人”。

為了體驗奇妙的感覺,Henkel建議觀衆們先欣賞作品然後再拍照,而不是一進入每個展廳就照相。“先經曆一下,看一下,然後再試圖把它記錄下來。”她說道,“藝術是關于那個最初的體驗,最初的時刻,”這是情感的最初體驗“如果你被分神,你可能會失去一些信息。”

Janet Echelman的作品 《1.8》局部 (B.J. Adams)

但是Bell卻不擔心人們會失去一些信息,他對于博物館新出現的知名度深感高興。“我們費盡全力就是想創作出非常吸引人的展覽”,他說道,“我們在博物館閉館前做的最後一個展覽是關于桶的,我很喜歡那個展覽,但是那個展覽就像是一棵樹倒在森林中,沒有什麼人關注。”

本次展覽的知名度将會影響到博物館之後幾年的活動。雖然Bell說博物館不能總是做這些大型的工程,“因為這并不是博物館的主旨”,倫威客博物館及美國藝術博物館正在商讨該如何使他們的博物館更吸引觀衆,除了一些特殊情況外,“展館内鼓勵拍照”的政策将會被保留。事實上,這已經成為博物館自身的一部分,或是新形象,“這真的是我們現在的一部分” Bell說。

(李雨陽譯自華盛頓郵報 作者:Maura Judkis )