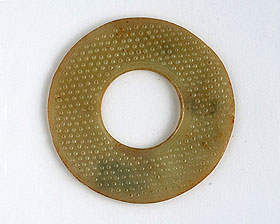

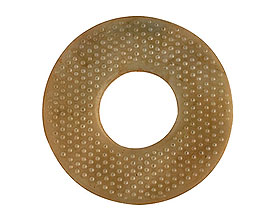

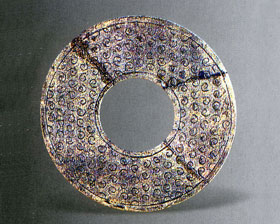

谷纹玻璃璧

战国

直径8.1厘米,厚0.25厘米

1955年长沙市丝茅冲出土

乳白色,上有赭黄色沁痕,饰有凸起的谷粒纹6圈,横有序,纵有列。正面排列谷纹,谷纹触之有毛糙感,背面可见谷纹及网状模痕。玻璃璧是玉璧的仿制品。馆藏玻璃璧数量较多,均为圆形扁平体,中部有一圆孔,颜色有浅绿、乳白、米黄、深绿多种,分别象征青白玉、白玉、黄玉、碧玉,其中以浅绿色者最多,深绿色者最少。纹饰只有谷纹和云纹两种,有的在璧内外缘加一道弦纹。绝大多数璧饰谷纹,有纹饰的一面光滑有光泽,另一面粗涩无光。大多出土于墓主头端中部,或是表示墓主身份,或是作为丧葬用。

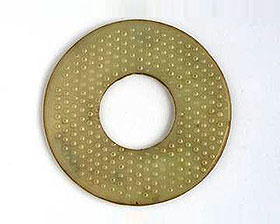

谷纹玻璃璧

战国 直径8.8厘米,厚0.25—0.3厘米 1964年长沙市模具厂出土

乳白色,边缘可见磕碰痕。璧正面布满致密谷纹6圈,谷纹排列有序,纵横成行,触之有毛糙感。背面粗糙,可见网状模痕。内外缘均用细弦纹装饰。战国玻璃璧以饰谷纹的最多,谷纹有多少和粗细之分,最少的4圈,最多的8圈。谷纹是谷物发芽的样子,象征着万物苏醒、生机勃勃的丰收景象和人们对春天的期盼。古人以饰谷纹的玉器为祥玉,《国语•楚语》有“玉足以庇荫嘉谷,使无水旱之灾”的记载。

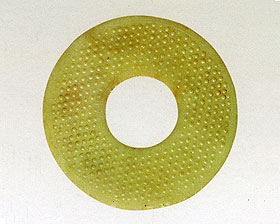

谷纹玻璃璧

战国 直径11.3厘米,厚0.3厘米 1975年长沙杨家山出土

乳白色,上有深黄色沁痕。正面谷纹5圈排列疏朗,有光泽,内外以弦纹镶边,背有明显网状模痕。保存完整,器形、纹饰均仿战国玉璧。玉璧是古代一种重要礼器,《周礼》有“子执谷璧,男执蒲璧”,“以苍璧礼天”,“疏璧琮以敛尸”的记载。在各种仪礼活动中,玉璧是必不可少的,如各种祭祀、聘礼、婚礼、朝会,馈赠礼品,丧葬用玉,都要用玉璧。湖南战国时期重要的楚墓皆用玉璧随葬,中小型墓则普遍使用玻璃璧随葬,说明玻璃璧的价值低于玉璧。由于当时佩玉已成风气,湖南地区并不产玉,故多以玻璃制品替代。玻璃璧为玉璧的仿制品无疑。

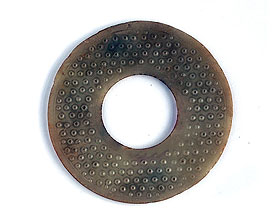

谷纹玻璃璧

战国 直径8.15厘米,厚0.2厘米 1965年湘乡县红岭出土

乳白色,上有淡红色沁痕。正面谷纹细小且排列较规整,触之有毛糙感。背面可见对应的谷纹,谷纹之间可见网状排列的线条,应为模痕。玻璃璧和其他玻璃器均采用模压工艺制造而成。以玻璃璧为例,首先是制一个泥模或陶模;然后将各种原料混合、拌匀后放入坩埚内,加热至1050℃以上,使其熔化;再将熔化了的玻璃液,倒入模内;最后是压模,由于玻璃粘度较大,不能迅速充满模腔,必须趁玻璃液没有硬化之前,用一块泥范把它压成璧状。

谷纹玻璃璧

战国

直径11.5厘米,厚0.3厘米

1965年长沙电影学校出土

米黄色。一面表面光滑,有光泽,饰谷纹6圈,排列疏朗;另一面无光泽,谷纹凸起不高。战国玻璃璧通常是有纹饰的一面光滑有光泽,另一面粗涩无光。造成该现象的原因是因为刚刚浇入玻璃液温度高,泥范上的花纹就在玻璃璧表面显示出来;而另一面,因要控制浇入玻璃液的量(即控制璧的厚度)和使玻璃液表面平整,因而耽误了一些时间,使玻璃表面温度下降,粘度增大,盖上另一块泥范时所形成的表面就变得粗涩无光了。

谷纹玻璃璧

战国

直径11.5厘米,厚0.2厘米

1965年长沙梅子山出土

乳白色。一面表面光滑,有突起的谷纹6圈;另一面不光滑,谷纹仅有部分突起。整个器物及纹饰排列不很规整。靠外缘有细弦纹一周。《战国策•楚策》有“楚王••••••献鸡骇之犀、夜光之璧于秦王”的记载,有专家研究,夜光璧正是指玻璃璧,可能因其在夜晚闪闪发光而得名。

谷纹玻璃璧

战国 直径11.6厘米,厚0.3厘米

1960年长沙杨家山出土

浅绿色,内外缘有凸弦纹。正面光滑,饰有7圈谷纹,排列规则,触之有刺手感。背面较粗,能看出网状模痕。湖南省博物馆馆藏战国玻璃器的主要成分是铅钡,而湖南地区生产铅钡玻璃的原材料十分丰富,《史记•货殖列传》记载:“长沙出连、锡”。这里所谓的“连”就是铅。《湖南省志•地理志》记载,临湘、郴县、桂阳等20个县都有丰富的铅锌矿。衡南、衡阳、绥宁、隆回、湘潭、新化等县都有重晶石(BaSO4),这是高铅钡玻璃必不可少的另一种主要原料。株洲、湘潭、常宁、临澧等地均有含铁量低、储量大的二氧化硅,这也是玻璃最主要的原料。所以,古代湖南地区制造人工玉的高铅钡玻璃工业,就应运而生了。

谷纹玻璃璧

战国

直径8厘米,厚0.25厘米

1959年长沙柳家大山战国墓出土

浅绿色,边缘稍缺。正面平滑光亮,内外缘各有弦纹一周,弦纹之内饰谷纹6圈,排列较密,不太规整,谷纹大部分凸起,偶有较平坦的谷纹。背面无光泽,有明显网状模痕。

谷纹玻璃璧

战国(公元前475-前221年)

直径8、厚0.2~0.25厘米

1957年长沙左家塘皮件社工地M28出土

乳白色,边有磕碰痕。正面光泽明亮,以弦纹镶边,饰五排凸起的谷粒纹,排列规整,触之有毛糙感,背面粗糙,隐见谷纹模痕。

云纹玻璃璧

战国

直径14.1厘米,厚0.45厘米

1955年长沙陈家大山出土

墨绿色。正反两面都饰有云纹,有光泽。这件璧直径14.1、重225克,是湖南地区战国玻璃璧中迄今发现最大最重的一件。

这件璧的一个特点是两面均有清晰而优美的云纹,两面都光润如玉。看来,早期谷纹玻璃璧制造中存在的一面光泽一面粗涩的技术问题,终于随着制造技术的进步而解决了。云纹如浮云舒卷,在楚地极为盛行,虽有模拟自然现象的意旨,但更多与当时道家、黄老之说崇尚神仙思想有关。神仙大多居于海上仙山云雾飘渺处,是令人向往的地方。云纹用于玉器上则屈曲多变,生动流畅,成为当时的主流纹饰。

谷纹玻璃环

战国

直径3.9-4厘米,厚0.3厘米

1952年颜家岭出土

此环半透明,蓝色,内缘较高,边不平整,不甚圆,饰四圈谷纹。器形、纹饰均仿战国玉环。玉环是古代最常见的装饰品之一,关于其功用,《荀子•大略》说是表示和好的信器,而考古发掘出土的玉环,大型者常套于臂,中型者多置于腰的一侧,小型者则套于指骨之上或存于头骨附近,或含于口中。这些情况表明,大型的玉环可代镯用,中型的玉环可作佩饰之用,小型的玉环当是指环、耳饰和代作琀玉用。而这里的玻璃环,从其器形和纹饰分析,它是玉环的代用品,应是作为佩饰使用。

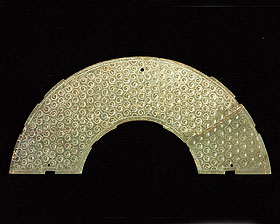

谷纹玻璃璜

战国

长15.5厘米,厚0.25厘米

湖南省博物馆征集

目前还没有发现有出土的玻璃璜,但湖南省博物馆馆藏中有一件征集而来的战国时期的玻璃璜,该器作半璧形,乳白色,有光泽,内外边缘各有一周弦纹,正反两面饰以旋涡云纹。

玉璜是礼器,汉制称“半璧曰璜”。但考古发掘的玉璜,礼器的功用不明显,多是作为装饰品使用的。此处的玻璃璜两端及上部均有穿孔可系绳,其用途应是在组玉佩中起玉珩的作用,而并不像汉儒所言“礼北方”的用器。

柿蒂纹谷纹玻璃剑首

战国

直径厘米,厚0.5厘米

1953年湖南长沙南门外东塘出土

米黄色。背有磕碰痕。该器形呈圆饼状,背有短小柱,长有0.4、直径0.9厘米,可接剑柄。器表光亮,中心有谷粒纹一个,二道阳线弦纹围绕,弦纹外有四单线勾勒的柿蒂纹,在一周较粗弦纹外是三圈谷粒纹,排列不很规则。谷纹外还有一周细弦纹。出土于小型土坑墓,剑身已腐蚀。该器保存基本完整,器型、纹饰模仿战国玉剑首。

玉剑首是玉剑饰之一。剑饰是指剑柄与剑鞘上镶嵌的饰物,饰玉的剑称为玉具剑,在西汉时始有专名。《汉书•匈奴传下》:“赐以••••••玉具剑。” 一柄完整的玉具剑由剑首、剑格、剑璏、剑珌4个玉饰物组成。以玉饰剑,在西周已有发现,剑鞘饰玉,则从东周开始。春秋战国诸侯争霸,战争频繁,在所佩之剑上饰玉非常流行,并成为身份地位的标志。

玻璃剑饰是玉剑饰的仿制品,目前考古发现的多见两种:剑首、剑璏,而且主要出土于湖南特别是长沙地区的楚墓中。

柿蒂纹谷纹玻璃剑首

战国

直径4.5厘米,厚0.4厘米

1955年湖南长沙下大垅出土

青白色,稍有磕碰痕。该器作圆饼状,正面平滑光亮,中心饰谷纹一粒,外有二道阳线弦状纹围绕,其外饰柿蒂纹四个,外区三排谷粒纹,排列很不规整,触之有毛糙感。背面中央凹凸不平。

剑首是剑之柄端所嵌饰物。馆藏玻璃剑首大部分为浅绿色,圆饼状,中心稍凹下,下有一小柱状物,以便与剑相接。首面纹饰多为谷纹、柿蒂纹、蟠螭纹,剑首直径一般为4.2—4.7厘米,厚为0.4-0.5厘米。玻璃剑首约出现于战国中期,盛行于战国晚期,延续到西汉初期。以饰谷纹的较早,稍晚的加上了柿蒂纹,更晚的则出现了蟠螭纹。

柿蒂纹谷纹玻璃剑首

战国

直径4.5厘米,厚0.4厘米

1957年长沙市南门外出土

浅绿色,稍有磕碰痕。该器作圆饼状,中心部位二弦纹围绕一谷状纹,外饰单线勾勒的柿蒂纹,外圈布满三排谷纹,不很整齐,触之有毛糙感。背面中央下凹一圆洞,直径2.5厘米,可接剑柄。该器物基本完整,器形、纹饰均仿战国玉剑首。

玻璃剑首上多见柿蒂纹,这是一种兴起于春秋战国、流行于汉代的具有时代特色的装饰纹样,因花纹形状像柿子分作四瓣的蒂而得名。《酉阳杂俎》一书写道:“木中根固,柿为最。俗谓之柿盘。”故柿蒂纹寓意坚固、结实。

蟠螭纹玻璃剑首

战国

直径4.7厘米,厚0.4厘米

1956年湖南长沙黑石渡出土

白色泛青,器边有磕痕,稍缺。该器形如圆饼,背有小柱延伸,可嵌剑柄。器表中心部位有一谷状纹,外围二弦状圆圈,四单线勾勒的叶状纹由弦纹引出略呈“十”字状,之外又有二道弦纹,外侧铸两条蜷曲的蟠螭纹,表面较光洁平滑。这种蟠螭纹玻璃剑首少见,出土时墓中仅见剑首,未见金属和其他剑饰,说明随葬之剑当系木质明器。

蟠螭纹是古代器物常见的图案之一,表现传说中一种没有角的龙——螭,基本特征是张口、卷尾、蟠曲。盛行于战国两汉时期的玉器上。战国蟠螭纹,圆眼大鼻,双线细眉,猫耳,颈粗大且弯曲,腿部线条变弯曲,脚爪常上翘。身上多为阴线勾勒,尾部呈胶丝状阴刻线。

嵌绿玻璃玻璃剑首

战国

直径4.7厘米,厚0.4厘米

灰白色,背有磕碰痕,表面有风化现象。该器作圆饼状,中嵌绿色玻璃珠,直径1.3厘米。其外有单线勾勒的柿蒂状纹,柿蒂状纹外有弦纹一圈,之外有三排谷纹,排列较规整,触之有毛糙感。背有小柱延伸,可嵌剑柄。玻璃剑首上保存不同颜色的玻璃片,目前仅此一件。同墓出土有铁剑一把、玻璃龙纹剑璏[zhì]1件,故此剑首和另件剑璏均应饰于此铁剑之上。

谷纹玻璃剑璏[zhì]

战国

长6.2厘米,宽1.8厘米,高1.3厘米

1954年长沙枫树山出土

乳白色,光泽强。有裂缝,边缘多处有磕碰痕。该器为长条形,器表饰有三排谷纹,排列整齐,触之有毛糙感。剑璏一端尚有单线勾勒的云纹状兽形图案。两端略向下弯曲,一端下有长方形穿孔,用于穿革带。与此剑璏同时出土还有玉剑首、玉剑珌,但未见剑,可知原来随葬的剑应为木质明器,已腐蚀无存。玉剑首、玉剑珌、玻璃剑璏都是此剑的装饰物,为实用器。此器保存基本完整,器形、纹饰均仿战国玉剑璏。

玉剑璏是镶嵌于剑鞘上,形制均为长条形,两端微卷,下有长方形穿孔,用以穿革带。馆藏玻璃剑璏颜色有浅绿、米黄、乳白色等,纹饰有谷纹、蟠螭纹、兽面纹。玻璃剑璏出现的时间大体与剑首相同,总的看来,流行于战国中、晚期,饰谷纹的稍早,饰蟠螭纹和兽面纹的较晚。

谷纹玻璃剑璏[zhì]

战国

长6.7厘米,宽2厘米,高1.3厘米

1964年长沙市九尾冲水泥电杆厂出土

乳白色,器表泛青光,保存完整。该器呈长条形,上饰五排凸起谷纹,整齐排列,触之有毛糙感。两端略向下弯曲,一端下有长方形穿孔,用于扣接剑鞘。此物出土时,附在一件长51厘米的铁剑中部,并靠剑首的一端,可见这是一件实用器。

兽面纹谷纹玻璃剑璏[zhì]

战国

长10.2厘米,宽1.9厘米,厚1.4厘米

1956年湖南长沙左家公山出土

浅绿色,该器大体完整,在近谷纹端三分之一处有断痕,已粘合。器呈长条形,一端铸牛头状兽首,其他部位有四排谷纹,排列整齐。两端略向下弯曲,一端下面有长方形穿孔,用于扣接剑鞘。与之同时出土的还有柿蒂纹玻璃剑首、铜剑等,表明这两件玻璃剑饰均为实用器,与玉剑饰的实用性质是一样的。

蟠螭纹玻璃剑璏[zhì]

战国

长6.1厘米,宽2厘米,厚1.2厘米

1955年湖南长沙下大垅号出土

乳白色,器呈长条形,身短而宽,表面触之光洁,上铸浮雕状蟠螭纹,龙纹粗而短,螭首蜷曲至腰部,有角下卷,前足前伸,后足后伸,均卷曲作云纹状,尾下垂后上卷。两端略向下弯曲,一端下面有长方形穿孔,用于扣接剑鞘。

蟠螭纹玻璃剑璏[zhì]

战国

长10.3厘米,宽1.95厘米,厚1.3厘米

1960年湖南长沙杨家山铁路工地出土

白中偏黄,有沁色。器呈长方形,正面铸一身躯修长、弯曲如波浪的蟠螭。两端稍向下卷,下面靠一端处有长方形穿革带之孔。此器保存基本完整,蟠螭尾部一侧有开片。

从铸造工艺看,湖南这些仿玉玻璃器是采用青铜器制造工艺的泥范铸造技术铸造成型的。中国早在商代就有了高度发达的青铜文明,其泥范铸造技术到战国时期应用更加广泛。战国时期的玻璃璧、玻璃环、玻璃剑饰等造型、纹饰,都是用这种技术用模压法一次铸造出来的,不再进行任何加工。湖南战国墓出土的玻璃器上的纹饰,如浮雕的蟠螭纹、谷纹等的边沿光滑圆缓,看不出任何雕琢痕迹,应该是模压后不再加工的。

![谷纹玻璃剑璏[zhì]](images/spic/20130120.jpg)

![谷纹玻璃剑璏[zhì]](images/spic/20130121.jpg)

![兽面纹谷纹玻璃剑璏[zhì]](images/spic/20130122.jpg)

![蟠螭纹玻璃剑璏[zhì]](images/spic/20130123.jpg)

![蟠螭纹玻璃剑璏[zhì]](images/spic/20130124.jpg)

2006-2013

2006-2013