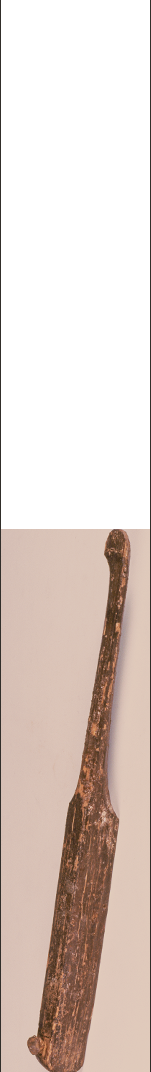

距今6000多年前,澧水河畔,人们劳作之余,

拾起手边工具,戛击鸣球、击节歌舞。在狩猎,

游戏或乐舞活动中,各种质地乐器应用而生,表达

着喜悦与欢愉之情,也开启了湖湘先民对生命韵律的认知。

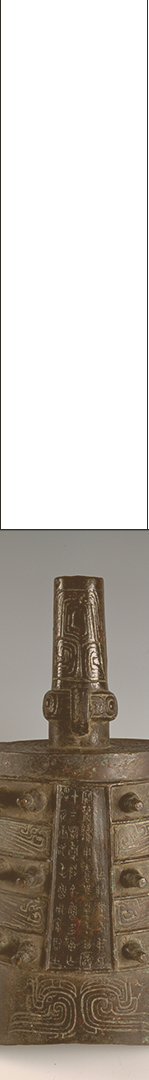

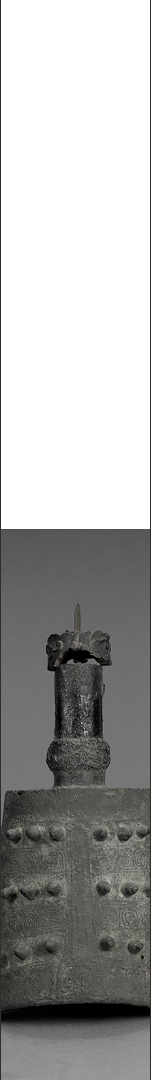

商末周初,中原商文化影响下的湖南地区,本地工匠

创造出大型青铜乐器——铙,埋于山川河流,击之天

地和鸣。“大乐与天地同和,大礼与天地同节”,礼

乐施于金石,事于山川鬼神。铙、钟、鎛等青铜乐器

进一步发展,一钟二音的确定,为周代礼乐文化奠定

基础。

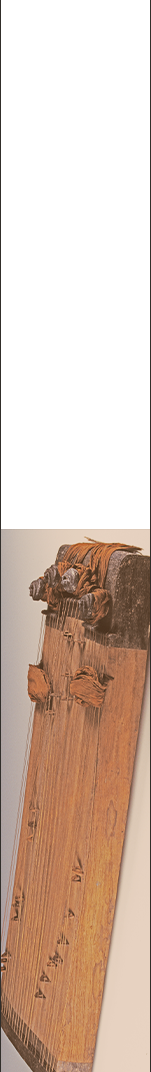

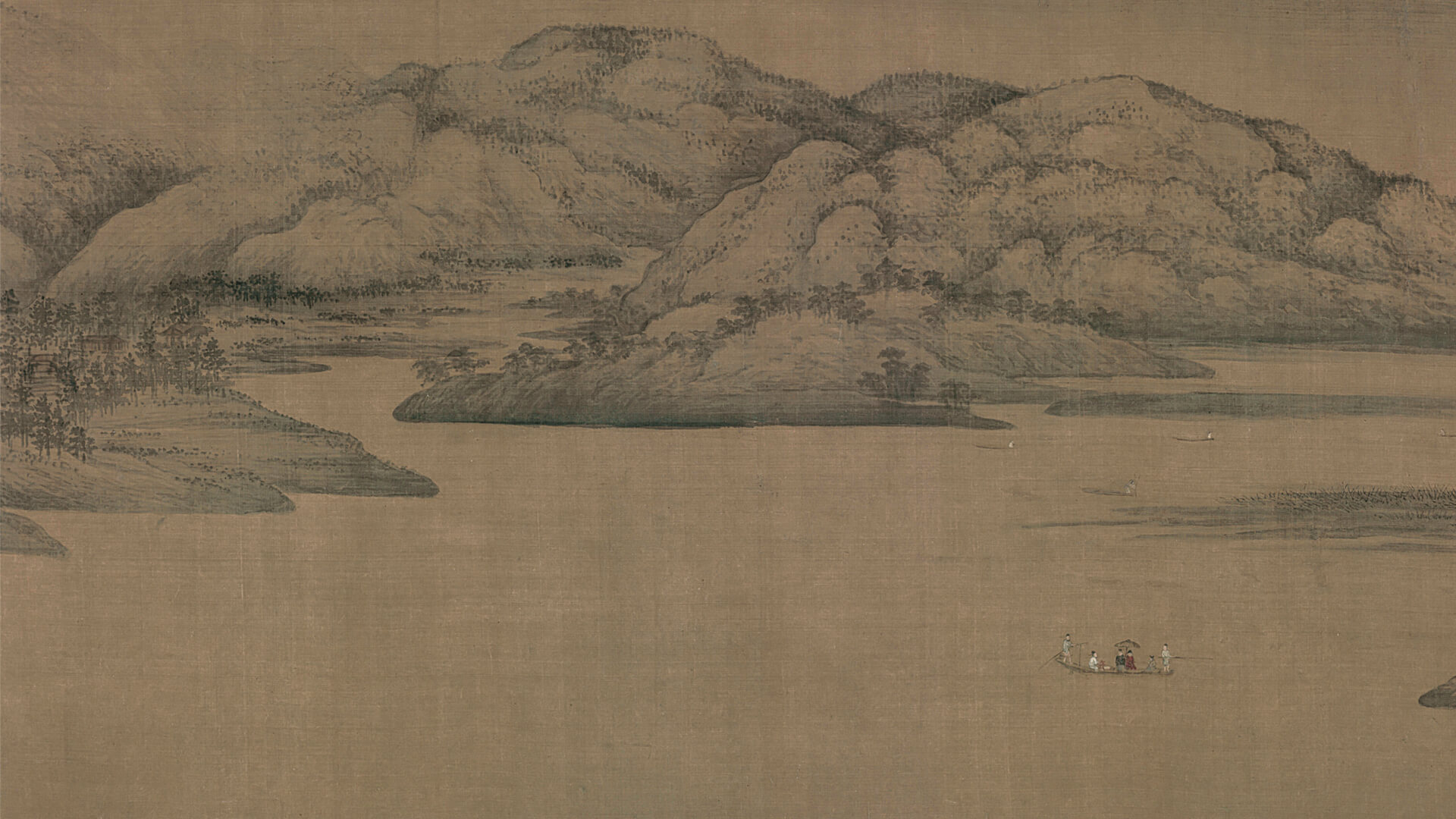

春秋中期到战国时期,湖南纳入楚国版图,其音乐文化

呈现出楚调凝重深远、浪漫多情的神采,既有维护礼制

所需的礼乐,也有释放心灵的俗乐,还有行吟高歌的楚辞,

既悦人、悦己,又娱神、娱鬼。乐器的多样化催生了“八音合鸣“

的音乐表演形态,构成了楚地音乐交响合鸣、歌舞相和的恢宏气势。

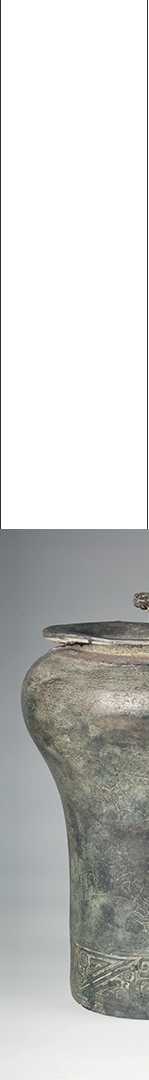

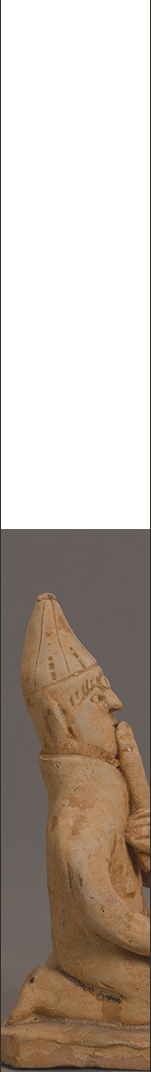

自秦汉以来,湖南成为中国统一的多民族国家的重要组成部分,历

代都留下了许多音乐文化的物质遗存。两汉魏晋时期,中国传统音

乐形式由钟磬礼乐转为歌舞伎乐,大量出土实物和汉画像砖、画像

石的形象,展现了当时将器乐、歌舞、杂技、说唱、滑稽戏等多种

艺术形式汇为一体的乐舞百戏,反映出人们讲究生活品质、追求欢

乐人生的时代风貌。

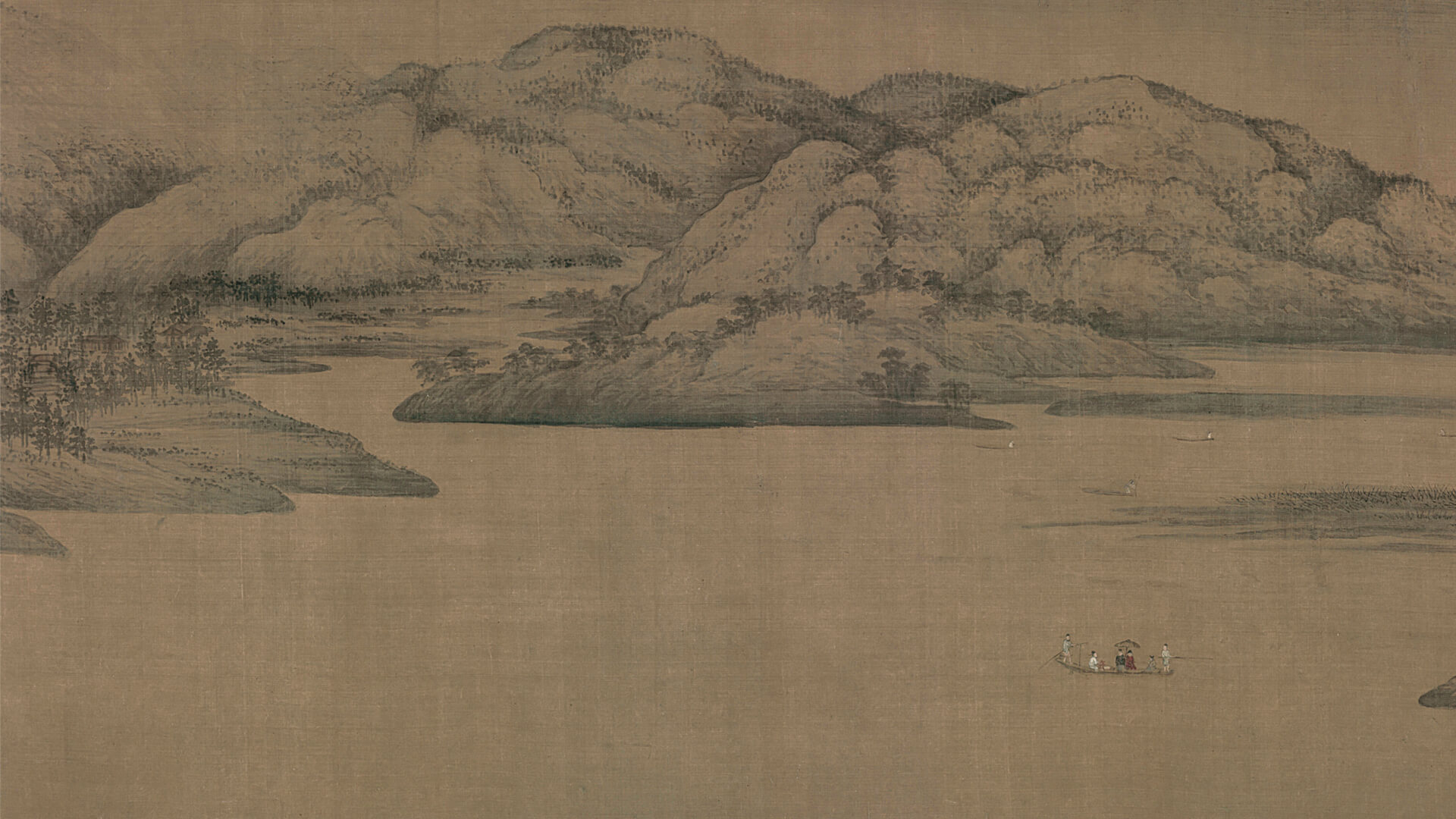

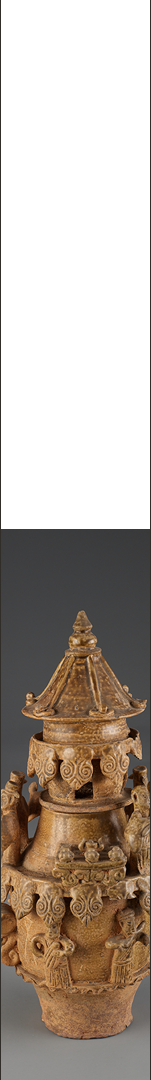

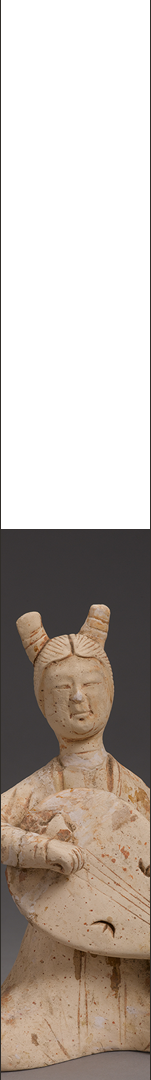

唐朝文化艺术空前繁荣,歌舞音乐,尤其是宫廷乐,

空前发展,郁郁胡风也随之推广到湖湘大地。从唐中晚期至宋,

文人音乐开始独树一帜,市民娱乐文化也日渐兴盛,特别是宋元时期,

戏曲、杂剧更是风靡全国各地。湖南出土的隋唐宋元音乐文物,

从侧面反映了这一时期全国大一统盛世下,蓬勃发展的音乐艺术成就。

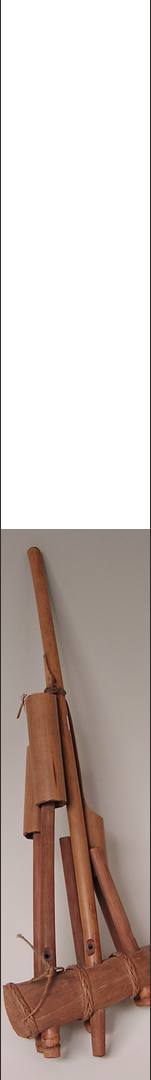

明清以来,湖湘音乐进入新的历史发展阶段,

既有仁人志士剑胆琴心,以音乐抒发政治抱负,

传达治世救国、图存创新的情志,又有追忆祖灵、

鼓励生产、欢快向上、其乐融融的少数民族音乐,

更有延续至今的祭孔古乐,浏阳文庙“丁祭”成为

尊儒重教传统文化的直接见证,彰显出湖湘八音之和的宏伟乐章。